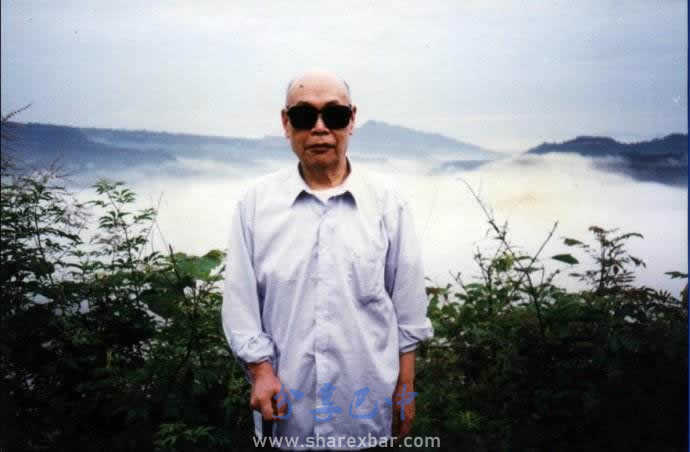

唐仲容,出生于1920年,逝世于2002年,享年80岁,四川巴中市恩阳区石城乡清庙村人,当代盲人佛学家,师承近代佛学大师王恩洋先生,尤其对唯识法相之学更有独。曾任刘湘二十一军秘书长;抗战初期,任二十三集团军秘书长。从军十余年,廉洁奉公,一贫如洗。后辞职回乡,从事教育。本文主要分为三个部分:“梦兆生贵子,神童誉巴城”、“人生几波折,刻苦研佛典”“热心办学校,潇洒西归去”等几个部分。

一、梦兆生贵子,神童誉巴城

唐仲容本名大海,其父亲本姓张,名叫张学孝,过继给唐家作螟蛉(míng líng)之子,改名唐在庠,他先在乡下务农,后到巴中城里谋生。张家历代为人忠厚,乐善好施,特别信奉观世音菩萨。为光耀门庭,于是到小元山观音寺烧香,祈求生贵子;而唐家也常爱修桥铺路,扶危济困,人称“善人”,也希望能生贵子。

传说,唐仲容的母亲程氏,在生唐仲容的前夕做了一梦,梦见送子观音金光灿烂,面容慈祥,左手抱一红风帽男孩,右手抱一青风帽女孩,问程氏:“你要哪个?”程氏跪拜说:“要戴红风帽那个?”菩萨说:“此子善自哺养,将来必能弘扬大乘佛法。”随手将红风帽男孩送交程氏,程氏顿感五色彩光入腹。

同时,唐仲容的父亲唐在庠也做一梦,梦见东南方毫光万道,有一金甲飞龙,直奔家门而来,次日午时,诞生一子。其父以为龙自东海来,故取名大海;海纳百川,字号众容,后因众容有两个弟弟是以“仲”字为号,故又改“众容”为“仲容”。

唐仲容6岁发蒙,过目成诵,令人称奇。7岁到巴中父亲处过端午节,筵席上,一地方官员说:“听说令郎能信口吟诗,今以端午为题,吟一首让大家欣赏?”唐仲容并无惧色,随口吟道:“五月五日正端午,家家悬蒲与艾虎,或时龙舟悼屈原,烟波江上怀远古。”众皆称奇,神童之名自此传扬巴城。

孝廉(举人)冯化云在县中学授课,一次偶然来家,其父随取唐仲容的作文请过目赐教。冯老师翻阅数篇,大惊失色,问站在一旁的唐仲容读过哪些书,唐仲容回答道:“已读《四书》《五经》《古文观止》《唐诗三百首》《文献通考续》等书。”冯老师问:“今年几岁?”答道:“9岁。”冯老师说:“天资过人,真神童也!但造物忌才,家兄玉藻,极度聪明,年20余,诗文过人,因病而逝。此子年幼,读了这么多的典籍,能写出这样气畅词雅的诗文,恐今后有残疾。”

二、人生几波折,刻苦研佛典

唐仲容13岁时,政局发生变化,随父亲漂泊到南充。1935年春方才回到老家石城,干戈之后,又值天灾,乡人大饥。由于劳累过度,患了眼病,但为了度日,不得不到数百里之外的营山县贩米,途中双目失明,几次欲寻自尽,正当唐仲容准备轻生之时,一位多年失去联系而且信奉佛教的亲戚来家,劝他去离此五华里的保元寺学佛,这就是他人生的大转折。

唐仲容到了保元寺,专心拜佛、念佛?、静坐,将近一年。俗话说“久坐必禅”,一天深夜,四周人静,万籁俱寂,唐仲容忽闻大殿发出巨雷般的响声,屋宇震动,钟鼓发响,同时传出“回头是岸”的语声,他心里一惊,恍然有悟:“若终日向外驰求,仍堕生死苦海;若回过头反观内心,便能超脱生死,攀登彼岸,这就叫回头是岸。”第二天,请求僧人送他回家,从此他就毕生钻进唯识学里去了。

从1937年到1941年整整五年中,唐仲容吃尽了苦头,费尽了心力,白天找人读,晚上自己背诵,反复思考参悟,逐渐对教理的深度、广度和准确度的理解有了很大提高。

然而,不幸的事又发生了,由于苦钻苦熬,身体拖垮,各种疾病缠身,虽然请了大夫诊治,但疗效甚微。他又找弟弟挤时间代读医药书籍,先读唐宗海的《医经精义》、《金匮要略浅注补证》及其他医药典籍,按照所学进行自我医治,但疗效很不理想,不得已,便根据万法唯心造的唯识理论去调理身病,头晕、耳鸣、心悸、恶寒、自汗、失眠等多种病患,都在不知不觉中消失,这使唐仲容进一步品尝到佛法大利人生的甜头。

三、热心办学校, 潇洒西归去

唐仲容为报天地润物和父母养育之恩,决定将自己刻苦所获的知识回报社会,利用自己的老屋办起完小,内设初、高中补习班,学生成绩很好。消息不胫而走,县文教科科长陈寿先听说一个双目失明的青年,竟然敢于办完小,便于1945年下学期,亲自到校考察,果然所传不虚。

第二年春,便以重金聘唐仲容到县城办学,先在“晏公馆”开办私塾,就读的学生均系军、政、学界要员子弟,实际成了“贵族学校”。唐仲容声名大噪。1947年暑期,应“成都东方文教研究院”院长王恩洋的电请,去该院任教,直到1949年。其间,他写了《我之人生观》、《我之宇宙观》、《佛教与科学》、《唯识要义》等论文,在《海潮音》、《弘化》、《文教丛刊》上发表。

2002年1月20日,82岁的唐仲容,突然给在重庆教佛学的儿子唐思鹏打去电话,要他速回成都,一起回老家,唐思鹏遵嘱赴蓉,于24日驱车回到巴中。

1月27日,唐仲容把学生和亲友召至床前。

他语气如常地说:“我的人生旅途即将走完,该做的事我已经做了,与我有缘的人的缘分也圆了,过几天我就要离开你们,今天向你们告别。我去世之后,丧事从简,不放鞭炮,不烧纸钱,更不杀生。世上人在生时执著于自己的躯体,死后仍然放不下肮脏的躯壳,我虽然有条件到乡下土葬,但不土葬,一定要火化,要把骨灰全部撒放在巴河里。我死犹如扔掉穿了几十年的破衣,搬出住了几十年的破旧危房,这是好事,你们应该高兴,不应该悲伤,学佛者始终应该坚持缘起无我的正见,修不取不舍的正行,解脱是在悲智等运的当下,彼岸是在无相无住的心中,执此不见佛法,离此不见佛法。父子师生本无合散,我也无有实在的来去,诸法实相本是如此?”

说完,便不再言语了。第二天,也就是1月28日早上7点50分,唐仲容忽然声如洪钟地对唐思鹏说:“我们父子俩时常都在讲‘烦恼即菩提,生死即涅槃’,我现在就要在人生的最后关头———死上,去亲证不生不死的涅槃境界?”说完便寂然无声,安详而逝。家人遵照遗嘱举行了简单的以诵经为主的追悼会,火化后,在洁白的骨灰中得到大小不等晶莹透明的舍利数百粒,其中以翡翠色为主,按其遗愿,把骨灰和舍利全部撒入巴河。

唐仲容逝世后,四川省佛教协会发来唁电:“天地人三才,以人为主,人中又以圣贤为上;而唐仲容先生乃为人中之圣贤也?”这是对唐仲容一生的评价。1994年唐仲容74岁时所写的《咏生平》诗,可以说是他对自己一生的概括。其诗云:不甘失目志凌云/听学五明通大乘/弱冠乡居设绛帐/壮年弘道游蓉城/岐黄仁术拯灾疾/般若慈航度迷津/桃李芬芳春色美/人间极乐焕然新。

[…] 1993年巴中地区建立,时任四川省佛学院教授、知名海外的盲人佛学家唐仲容赠送缅甸玉佛1尊,于是肇起筹建玉佛寺。延请四川省佛教协会常务理事、遂宁市广德寺监院释昭全住持,先后迎请高三米的缅甸玉佛4尊,全国政协副主席、中国佛教协会主席赵朴初为“大雄宝殿”题写了匾额,1997年经批准而正式开放。 […]