一、南江红四门及南江城墙的分布

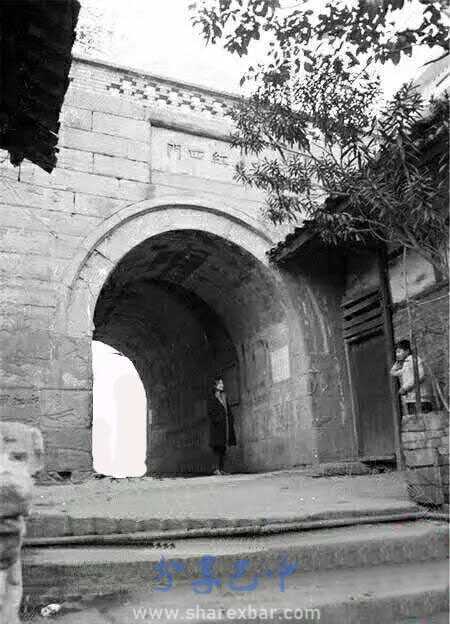

“红四门”系南江城墙东门(门宽3.64米,深9.4米,拱高5米),1933年2月1日红四方面军解放南江从此门入城建立县苏维埃政权。南江县苏维埃政府为纪念这一历史事件而命名。此后又请红四方面军总政治委员陈昌浩题写了“红四门”三个大字,将城墙东门“迎晖门”门额换刻成“红四门”。

南江城墙的建筑时代是明确的,据《清嘉庆·四川通志》载:“明正德间,知县沈镛始砌石墙,高一丈一尺,周二里三分,计四百一十四丈,池深一丈,广二丈,东、西、南三门,明末圯。国朝康熙初年修复,清嘉庆十六年知县陈闲相继补修。”

城墙的原貌是:城墙依山傍水建,形若一口巨钟,北面无城门,但设有炮台一座,是为钟“钮”。东、南、西三门分别为“迎晖门”、“南极门”、“来爽门”。东西门各建有二层庑殿式屋顶城楼,南门建有歇山式屋顶二层城楼。三城门前均建有城池,城楼建在城门顶上,城墙雉堞均从城楼前面通过。城墙内设有县治、捕庭、校士馆、防讯、学署、常平仓、公山书院。也还建有铁佛寺,城陛庙等寺庙。

二、南江城墙的两毁三建

南江城墙自建成500多年来,曾经历了两毁三建的历史,有关史料只介绍了维修年代与嘉庆二年白莲教毁城的事件,对于史料来说,这是不够的。《四川通志》说“明末圯”。查阅资料,《明史·张献

忠传》载:崇祯十三年(1641)闰正月,贼北败剑州,将入汉中,总兵赵光远、贺人龙守阳平,百丈险,贼不得过,乃复走巴西。”可以看出“明末圯”应归罪于张献忠与清兵的战火。

第一次修复城墙是在20年后的康熙初年,意图是防教匪保平安。第二次毁墙《清道光·南江县志》载:嘉庆二年毁,暂迁治于城西惠民寨(在今红四乡)。”《1990年南江县志》说:“嘉庆二年,白莲教毁掉部分,二十五年重修。”两种史料都未涉及人为问题,既然是人为,就离不开人这个因素。蒋维明先生《川陕楚白莲教起义》说:“达州徐天德,王登廷领导的起义,于嘉庆二年十月与通江义军将领冉文俦巧取通江。”南江的地理位置在历史上的任何争战都是颇有战略地位的。义军首领徐天德很精明,他决不会放过南江这座小城。可以推断第二次毁城非上述人员不可。白莲教最后覆没是在“南巴老林”,通江义军冉天元绰号“扫地王”,与陕西义军冯德仕,林开太在南巴老林坚持斗争达6年之久,致使南江县治在惠民寨14年不得回城,也能说明这个问题。

第二次维修城墙,是南江知县陈闲于嘉庆十六年(1812)为迁南江县冶回城作的简略维修。

第三次大修是事隔8年后,清嘉庆二十五年(1820),因南江系川陕边区,战略地位十分重要,因而动用了国库二万八千九百两白银。出自防止“匪患”的意图,因而加大砌墙的条石规格,这一次大修,将西门段40多米城墙向城内退回近4米。这一段的明、清城墙于1992年城关粮站修综合楼时才被拆除。

南江城墙的设计科学,合理,安砌的条石鉴路均匀细密,扣缝细致紧凑,缝隙铺垫的白灰均小于1毫米,这在当时的施工条件下能达到今天都难以做出的工艺。1991年四川省人民政府公布为省级文物保护单位。