巴中民间契约文书概况

巴中地区民间契约文书存量丰富,本文所收集与整理的样本仅为其中极小部分。本文收集的契约文书共94件。时间跨度自嘉庆十六年(1811)至1965年。其中,向官府纳税、登记、盖官印的“官契”有15件,当事人自行订立、未履行官方手续的“私契”79件。大多数是与田宅、房屋买卖有关的契约文书。本文涉及的巴中民间契约文书,均以上述94件样本为研究对象。

按照契约文书产生的时代划分,清代的契约文书21件。民国时期的契约文书59件,占文书样本总量的64.8%。另有14件年份信息不详。需特别说明的是,年份信息不详的14件契约文书中,有12件比较特殊:文书中未标注立契时间,立契人姓名以“O○O”代替,被用作契约文书范本。仔细分析其内容,其契约要素完备,内容真实,推测这12件契约文书是实际使用过的契约,仅隐去了可替换信息以作范本使用,故仍将其纳入统计范围。

从契约性质上看,私契在此批文书中占绝对主流,占总体的84%,表明民间自发交易活跃。官契则集中于清道光、咸丰两朝及民国时期。

巴中民间契约的类型、格式

在本文收集的94件巴中民间契约文书中,多以“立(书立)某某文约人”作为契首,直接表明文书的性质。从具体类型来看,主要包括田地与房屋等不动产的买卖、典当,以及分家、借贷、租佃与继嗣等多个方面。

契约样本类型、格式

1.买卖文约

本文整理的巴中民间契约文书中数量最多的类型,有41件,全部是不动产买卖,涉及田地、房屋、山林、竹木、园圃、店房、阴地等一切不动产及附着物,核心功能是转移不动产所有权的归属,分为“绝卖契”与“活卖契”两类。

“绝卖”指田地、房屋等资产所有权永久转移,卖方不得回赎。在巴中民间的绝卖契中,常用于体现“绝卖”性质的用语有“永远出卖”,如《民国三十二年(1943)巨胡氏卖田地文约》。官方亦对绝卖作出明确规定,如《咸丰三年(1853)郭俊伋议秉田地、山林等文约》正文前所印条款称:“民间买卖产业,于契内注明‘绝卖,永不回赎’字样。如已经绝卖,契载确口复行告找告赎,照不应重律治罪”。

“活卖契”则是保留回赎权的临时性买卖,一般会标注期限。清代,田宅买卖制度发生了一些变化。《大清律例》记载,从雍正八年(1730)始,“如契未载绝卖字样,或注定回赎者,并听回赎。若卖主无力回赎,许凭中公估找贴一次,另立绝卖契纸”。乾隆十八年(1753)进一步规定,契卖田地在30年以内者允许找赎,过期不许告争。也就是说,土地买卖契约凡未注明“绝卖”者,均视为活卖,在30年内允许回赎或加找价款。如《民国三十三年(1944)郭本根卖堰头文约》中载:“契价两明,惟有堰头当未上界,含混至今……出清半股兴庚扬永远管打……赎取不拘年限”,即属此类。

这批买卖文约中,年代最早的是《道光二十三年(1843)郭金朝卖房屋基址、园圃等文约》,最晚的是《民国三十七年(1948)王学斌弟兄卖房屋、田地、柴山文约》,时间跨度105年。除文书订立时间纪年变化外,买卖契约形式基本不变,买卖契约的形式基本保持稳定,延续了一贯的文本样式与遣词用语。

受当地方言影响,契约中个别用语存在一定差异,同一含义可能呈现多种表达方式。整体而言,巴中地区民间契约通常依据不同类型契据的特定要素,采用本地约定俗成的体例书写。就民间买卖文约、分家文约、典当文约、租佃文约等结构而言,同一文约文书中的结构形式相同,其基本格式一般由契头、正文、尾部三部分构成。

契头通常包括立契批式(契约类型声明)、立契人、立契理由及中人4个要素。其中,“立契声明+文约人姓名”的组合用于表明契约性质及立契人身份。如《民国二十九年(1940)程万氏同子开朗卖田地、店子文约》载:“凭族立卖田地、店子文约人程万氏仝子开朗。情因债账累深,无法筹偿。”部分买卖文约契头表述较为特殊,如《民国十七年(1928)十一月冯文昆立全领全收文约》,虽实质为田地买卖,契头却强调“立出全领全收文约人冯文昆”,通过“全领全收”字样突出钱款收清的事实,而未直接使用“买卖”类术语。类似例子还包括“立出永杜后祸交清领明文约人程仲兴同妻蔡氏”及“立□用不得藉土兴讼文约人程元奇”。

正文是文约的核心部分,需载明买卖契约的关键信息,包括标的物(如买卖田宅地点、坐落位置、四至界畔、数量)、对价及交付方式、买卖双方的权利与义务、效力担保及上手契交付等标准化要素。如《民国二十七年(1938)杨正碧卖水田、旱地、房屋、山林、竹木、花果等项文约》标的物明确:“坪理水田一段、旱地、荒山接连一段,□屋三间”;四至界畔清晰:“上与郭本根长田榜接界,下与岩仑横过,右齐棵口岩仑直下,左齐大沟,直下河水头与本根底界”;“实值长价市洋贰拾肆元”与“一手现交”明确了交易价格与支付状态。契内明确标注“酒食画字均包价内”,体现了中人的劳务成本及相关仪式费用的承担方式。“随拨征银捌厘,买主完粮投税”与“子孙永远管业,落犁耕栽”强调了权利转移与契约担保;而“卖主并不得藉产藉界、寻衅生非。远房近族已到未到,并不得异言反说”则是对潜在纠纷的预防条款。关于上手契的交付,文中写明“特立卖约一纸,付与买主,子孙永远存据”。

尾部是契约生效的关键标志,包含签押部分,即立契人、中人、代笔(书)人画押(常见形式为“+”或签名加“+”或花押)及立契时间。巴中地区有时还需长辈、房亲或邻友作为见证人签押。为防止篡改,部分契约还在空白处大字标注“是实”“存据”“立字”等字样。

2.典当文约

典当文约,转移不动产占有、使用、收益权以换取典价或当价时订立的文约,是中国传统社会经济生活中一种极其重要且普遍的融资契约形式,其核心特征是“以物质钱”。“典”与“卖”的关键区别在于是否保留“回赎权”,故典当文约在性质上近似于活卖(即附回赎条件的交易)。此批收集的典当文约有6件,除时间信息不明的,其余均属于民国时期。

巴中民间典当文约多为私契,采用单契形式,格式比较标准,但具体细节因时代和地域有所不同。契约文书结构可分为三部分。契首:通常载明立契性质、立契人姓名及立契缘由,表述方式如:“书立当……文约人某某某,情……”。正文明确典当标的物、典价、赎回条件(如“钱到田回”“空种相还”)。尾部包括中人(或在证人、亲族证)、代笔(书)人署名,并于名字后附画押标记。最后落款明确立契时间。

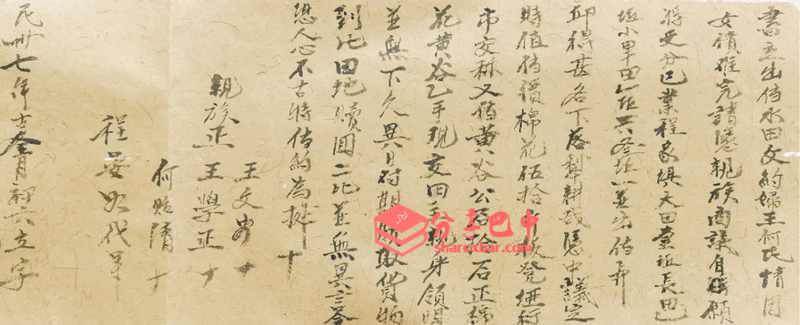

3.分家文约

在中国传统社会,分家是一种普遍现象。秦时就已有关于分家立户的法令。分家文约名称多样,如“分管文约”“分书”“分单”“阄书”“阄分合同”等。敦煌出土的《分家书样文》是目前发现最早的分家文约实物,这表明早在唐代以前,分家文约已发展成为一种成熟的法律文书。

此批收集的分家文约有12件,基本以私契的形式订立。其中年代最早的是《同治十三年(1874)曹宗荣立合同分关文约》,最晚的是《1955年巨有先立分管受享管业文约》,时间跨度81年。分家文约通常一式多份,由参与分家的各方分别执存,以为凭证。

分家文约书写格式与买卖文约格式基本一致,形式上可分为契首、正文和尾部三部分。根据分家情况,书写一式两份或一式多份。契首部分包含三项核心内容,一是契约性质和立契人姓名,通常表述为“书立分管文约人某某某”;二是分家原因,多以“情……”起笔,如《1950年唐杨氏立分管文约》中记载的“情因膝下五子,人口繁衍,实难盘还”,以及《民国十年(1921)邱奇文立分管文约》中记载的“情年迈无力管束”;三是中人信息。立契人通常为当家人,但也有例外,如《1955年巨有先立分管受享管业文约》中立契人为产业继承人:“经凭亲族书立分管受享管业人巨有先。”

正文是分家文约中最紧要的部分,一般会交代分家程序或分家原则,如“祝神拈阄,”“亦无偏爱”“田地、房屋均分”等,并详细列明分配给诸子的房屋、田地、山林等产业,以及自留、存众的家产,明确赋税分担与各管各业的约定。尾部落款详列亲族证人、中人、在证人及文约记录人姓名,姓名之后附花押或印章。

4.借贷文约

金钱或实物借贷的书面凭证,也称“借契”“欠字”“券书”。此批收集的巴中民间借贷文约共12件,除1件年代信息不明外,其余均属民国时期。按标的物类来看,所有文约均属货币借贷,未发现实物借贷。货币借贷有无息借贷和有息借贷两类。无息借贷如《民国十六年(1927)冯文昆、冯文洲立出当后复借文约》,记载弟兄二人因缺钱向严葵吕借钱“十六钏文正,即日言定,其钱无利”。有息借贷如《民国二十年(1931)冯文宣借钱文约》,记录了本金“钱四拾钏文正”、利息“每钏二合不少”、担保和清偿期“每年秋收晒干车净,市斗交□,不得短少”。利息不一定以货币支付,亦存在以“谷子”作为利息的情况如《民国二十八年(1939)王萱招借钱文约》。

借贷文约格式比较简略,但核心要素齐备。契头先明确文约性质和立约人,视情况说明立契原因。正文聚焦借款数额,利息计算方式,清偿期限。尾部落款见证人姓名,姓名后根据实际情况画押,并标注立契日期,且日期后常加“立字”二字以防篡改。

5.租佃文约

记录土地、房屋或特殊生产资料,如耳山、耕牛的租赁关系。此批收集的契约文书,租佃文约有4件,其中3件私契,订立时间不详,1件官契,立于民国时期。

租佃文约格式三要素与其他文约并无大的区别,内容上明确出租人、承租人、标的物(田地、房屋、耳树)、租额、押租金、期限、双方责任。

6.继嗣文约

为延续宗嗣,无子家庭收养他人子弟为嗣子时所订立的文约,又称抱约。此类文约旨在解决无子家庭的宗祧继承与财产继承问题,通常以宗祧继承为首要目的,财产继承次之。此批收集的继嗣文约有4件。

继嗣文约契头因立契人身份主体的不同,有两种书写方式:一种以收养人开头的,如“凭团甲亲族,立抱子文约人口□□同室□氏”,是为继嗣文约。另一种以被收养人开头的,如“书立承祧文约人,情某口之子某名”,为承祧文约。

继嗣文约的“中人”多由宗族长老担任,文约内容通常包括立嗣原因(如“膝下乏嗣”)、嗣子来源、双方的权利义务(嗣子需承担承宗接嗣、赡养送终的责任,同时享有承受产业的权利)、排除纠纷条款(如约定族内亲眷“已到未到,不得另生枝节”)。契尾与其他类型契约相比,部分继嗣文约会增加“媒人”署名及其画押。

4件继嗣文约中,《清嘉庆十六年(1811)谢天文抱子文约》形制较为特殊。该文约并非书写于纸上,而是镌刻在石碑上。石碑现存于通江县谢思正与何氏墓园,契约全文刻于墓碑四柱顶帽内侧壁。自纸张普及以来,契约文书多以纸质为主,而本约刻石为契,显示出立约人意图使其永存不朽、不可更易与毁弃。石头象征永恒与坚定,反映出立约者对此事高度重视的态度。该文约核心要素齐全、结构完整。文中明确记载:年届六旬的谢天文与妻子何氏因无子,将堂弟谢天寿之次子过继为嗣。契约规定夫妇须抚养嗣子“定亲落业”,并赋予其完全财产继承权,约定“田地房屋、家财、基值园圃具一均分”,意味着该嗣子与谢天文其他可能之继承人(如女儿,但其继承权有限)或未来可能亲生子(可能性较低)平等分享所有家产,从而确立其合法的财产继承地位。立约人郑重承诺永不反悔,所有相关者不得“异言反说”,并特别强调“恐其人心难拴天,文纸约立”。

7.其他类型文约

①交换文约,又称调(掉)换文约、对换文约、便换文约、换文约、换帖等,巴中民间亦俗称“左换文约”,是进行土地、房屋、物品交换时签订的契约文书。此批收集的交换文约有2件,1件立于清道光十六年

(1836),官契。1件立于民国三十六年(1947),私契。交换文约的总体数量较少,但时间跨度大,内容较多。

交换文约在书写格式上与买卖文约类似,通常包括交换双方姓名、交换事由、交换物描述、立约时间、中人及文约书写人等信息,如“书立掉换地基文约人冯文红、冯文宣弟兄”。

②清界、补契、冲破文约,解决产权遗留问题,如界畔不清、契约遗失,确认债务清偿。此批收集的补契、冲破文约有5件。补契、冲破文约格式与巴中其他类型文约格式大同小异,此不再赘述。

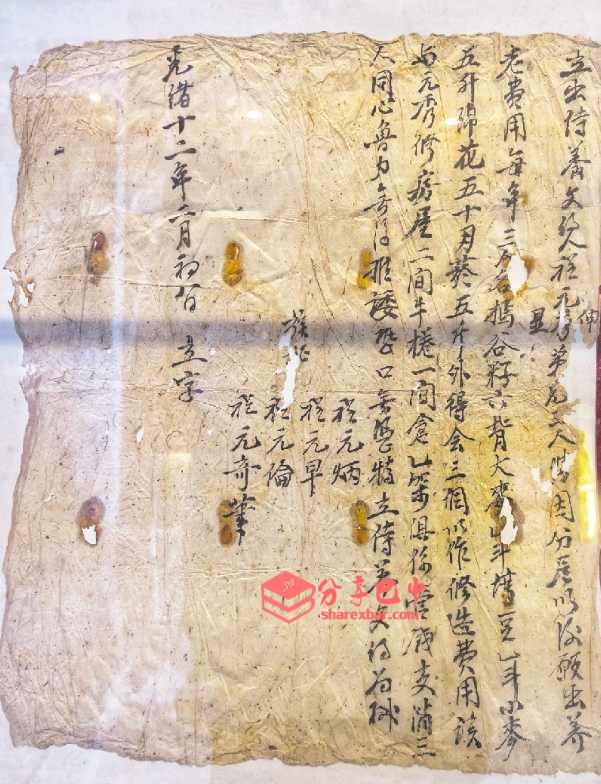

③侍养文约,规范子女对父母的赡养义务的文约。如《光绪十二年

(1886)程元伸弟兄侍养文约》,明确规定了弟兄三人每人需出的养老费用,写明弟兄三人每年“□谷籽六背,大麦一斗,塆豆一斗,小麦五升,棉花五十月,烟五斤”用作父母养老赡养。

⑤投师文约,规范手工业或服务业中的师徒关系,有《投师文约》1件。

⑥土地房产所有证,新中国成立后土地改革确权的官方凭证。

总体而言,巴中地区的民间契约类型丰富,书写格式高度程式化,核心要素齐备。各类契约普遍涵盖立契人声明、立契缘由、标的物描述、价格与交付方式、权利转移与担保条款、中人及证人、代笔人、立契时间、纠纷防止条款以及签押等部分,结构严谨、内容完整。这些文书不仅是民间经济生活的直接记录,更是研究川东地区传统社会契约实践与书写规范的珍贵一手资料。

巴中民间官契概况

官契虽经纳税与官方钤印认证,但内容通常是民间主体之间的交易,故仍属民间契约范畴。此批收集的官契共15件,仅占契约总量16%,有四川省政府官契、巴州正堂官契、通江县正堂官契等类型。官契虽数量有限,但它凸显了国家权力向基层社会的渗透,法律地位更高。

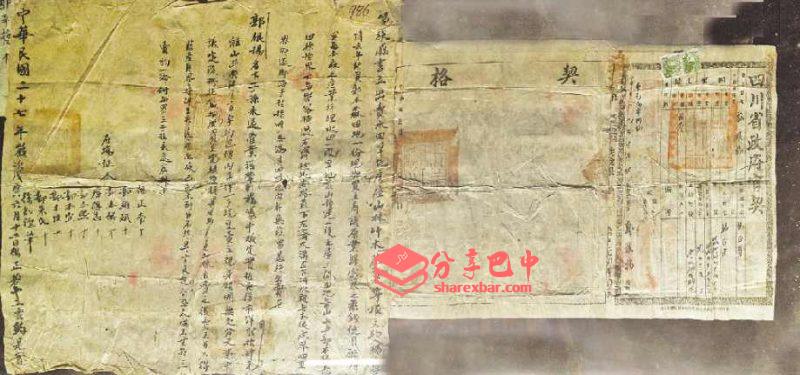

从形制看,巴中地区民间官契按文书张数可分为单张契、二连契。单张契即“单张契纸加盖官印”,通常是政府直接在民写契约上加盖官印并征收契税,以示对契约关系的官方认可。

根据书写形式,单张契可进一步分为两类:一是将契约内容直接书写于普通纸张后加盖官印,如《光绪四年(1878)程元奇卖田地文约》;二是将契约内容书写在官方统一印制的官契纸上,再加盖官印。

二联契由两联构成:通常先订立民间草契,再赴县申报契税,将县衙颁发的“官契”附贴于后,共两联。另一种形式始于清代乾隆初年,即粘连“契尾”。“契尾”由官方统一刊发编号,粘连在草契之后,作为地契、房契等文书的法定附件。粘贴契尾的二联张官契是清代官契的标准样式。巴中地区的民间二联契多采用此种形式,如《咸丰三年(1853)郭俊伋议秉田地、山林、树木、基址、园圃、房屋文约》。

清代巴中地区的官契文书正文前常印有“例载”条款,用以申明法律要求,如强调交易自愿、禁止借故勒索等。民国时期,二联官契粘连顺序偶有变化,且出现“官草契”(官契与草契合一)的趋势。如《民国三十年(1941)邓运贤卖约》即属此类。该约除载明契税、纸张与工本费外,还贴有11枚印花税票。印花税制度系清末为缓解财政危机而引入的税种,亦称凭证税,针对一切财产和权力关系所产生的单据、契约、簿册等凭证进行课征。

民国时期,巴中县田赋管理处在官契正文之前印有《契税暂行条例摘要》,明确规定各类契税税率与办法,如“卖契税为其契价百分之十,典契税为其契价百分之六”。

巴中民间契约的价值

珍贵的地方社会史料与文化载体

研究语言文字与书写传统的重要资料。巴中民间契约文书大量使用川东北地区特有的方言词汇。如土地单位“段”“塌”“塔”“厢”;建筑及附属物称谓“楼”(牛栏猪圈)、“碓磨”“基址”“园圃”;交易术语如“画字”“酒水”“出秉”“赎取”“钱到田回”“空种相还”;特殊称谓如“娘母”;计量单位“背”“挑”。在文字书写时,保留了大量异体字(如“全”代“同”、“式”代“二”、“搭”代“搭”)、通假字(如“蜡”通“腊”、“匍”通“圃”“致”通“置”、“艮”通“银”),并延续传统书写习惯,如采用干支纪年、农历称“古历”。代笔(书)现象的普遍存在,也为研究基层社会的文字普及程度与书写文化提供了重要线索。

当时地理与生态信息的忠实反映。大量的小地名如青岩子、禅和沟、凉水井、张家坝、红岩子、三台观、冯家塆等,以及典型地貌特征如“岩”“沟”“梁”“垭”,为历史地理和乡村聚落形态研究提供了丰富素材。契约中对柴山、耳树、竹木、园圃、水利设施(如堰头)等的关注,也反映出当地的自然环境与民众生计方式的特点。

记录时代变迁的一手文献。从清代到民国再到中华人民共和国成立初期,巴中民间契约在格式、货币单位(铜钱—银元—法币一万元)、见证人身份(族戚一保甲、农会)、赋税名目(征银一新赋额一田赋)以及最终的土地改革确权证等方面的演变,清晰地折射出政权更迭、社会制度变革对民间社会产权关系与契约实践产生的巨大影响。如《1950年唐杨氏分家文约》和《1950王子丰同室刘氏立王述继为嗣文约》中出现“新赋额”“农会”等字样,正是社会渡阶段的生动体现。

经济活动的核心凭证与市场秩序的基石

明晰产权。契约通过精细化描述“四至界畔”,如《民国二十九年(1940)程万氏同子开朗卖田地、店子文约》载明“上与朱姓底界,下与买主底界,左与何贻巽底界,右与何建基底界”,并设置“寸木、拳石不留”等条款,最大限度地明确产权边界。此类内容广泛见于买卖、分家等各类契约中,是减少纠纷、保障交易安全的重要基础。清界契与补契文约则专门用于处理历史遗留的产权争议,反映出山地农业区在土地高度碎片化背景下进行产权界定的民间智慧。

规范交易。契约具备固定的书写格式,通常包括声明、缘由、标的、价金、交付、担保及签押等部分,保障了交易的正式性与可预期性。官契与税契制度,如《咸丰三年(1853)郭俊伋议秉田地、山林、树木、基址、园圃、房屋文约》所示,进一步引入了国家层面的规范与监督机制,强化了契约的法律效力。

活跃要素市场。买卖、典当、租佃、借贷等多种类型的契约共同构成了一个相对完整的民间要素市场体系,推动了土地、房产、资本及劳动力(如佃农与学徒)的流动与配置。如王学斌多次当田与加当行为、杨正碧“原业归宗”转卖案例,以及大量存在的租佃与借贷活动,均是这一市场体系活跃运作的体现。

记录经济实态的重要载体。巴中民间契约真实记录了不同时期(铜钱一银元—法币一市洋、万元)和不同地区(如板凳垭行市)的物价、工资(如“画字钱”)、利率(如谷利、月息)及货币形态演变,尤其反映出民国后期严重的货币贬值现象(如民国后期动辄数百万的“长价”记录),是经济史研究的宝贵数据。咸丰三年(1853)田地价“铜钱柒拾串”,1948年涨至“洋壹拾贰万元”,反映法币贬值近百倍;《民国三十六年(1947)指田借洋文约》以“屋门口旱田半节”抵借,抵押率60%,具体反映了乡村融资的实际规则与运作机制。《民国三十年(1941)邓运贤卖约》上的印花税票,是近现代税收体系建设的一个缩影,反映了当时的社会市场情况和国家权力对经济社会生活的渗透。

家族治理与伦理规范的重要工具

作为分家析产的核心依据。分家文约是家族财产代际传承的关键文书,如《1950年唐杨氏分家文约》即通过“祝神拈阄”程序体现分配公平,明确记录各房所得财产,并具体规定父母的赡养安排(如抽取“养老田”)及赋税分担比例,从而有效减少家庭内部矛盾,维系家族和谐。此类文书在传统分家实践中具有法定效力。

解决宗祧继承问题的重要机制。继嗣文约,如《1950王子丰同室刘氏立王述继为嗣文约》严格规定了嗣子的选定程序、权利义务(包括承续宗祧、赡养父母及丧葬责任)及相关财产继承办法,从而保障无子家庭的香火延续和财产有序传承。该约不仅详细记载了抱养程序:“人王子丰仝室刘氏……说合嫡堂弟王子益之次子……为服劳俸养之子……胞兄王子诗、王子俊二人之产业……同付与王述继名下耕管”,还融合了宗法原则(如嫡堂过继)与经济安排(产业转移),可视为宗族习惯法的物质载体。

将伦理义务规范化与契约化。如《光绪十二年(1886)程元伸弟兄侍养文约》记载:“每年三人各口谷籽六背,大麦一斗,塆豆一斗,小麦五升,棉花五十月,烟五斤”,将诸子对父母应承担的具体物质供应以书面契约形式明确。此外,还需承担共同责任,“修房屋二间、牛楼一间,仓一架”,将传统孝道伦理转化为可量化、可监督的法律责任,体现出民间社会通过契约机制强化伦理实践的现实路径。

基层社会治理的有效补充

作为纠纷预防与解决的重要机制。巴中民间契约正文通过严密的“四至”界畔描述、“寸木不留”等条款、防范纠纷的明确声明(如“不得藉产藉界”“永无异言”),以及中人、保甲、族戚的深度参与,构建起一套有效的事前风险防控体系。而清界文约、补契文约与冲破文约等专门文书,则为事后处理产权及债务纠纷提供了制度工具。中人、保甲长、族长不仅于缔约时现场见证担保,文本中频繁出现的“凭保甲、族戚”“请凭团族”等表述,也凸显出地方权威在契约达成与履行过程中关键的调解与担保功能,显著降低了交易成本与诉讼风险。

成为国家与社会的连接点。官契中刊载的“例载”条款,将国家法律中关于自愿交易、纳税义务、绝卖规定及违约惩处等内容直接嵌入民间契约实践;税契凭证则构成民间产权转移获得国家承认、政府实现税收征管的关键纽带;至土地房产所有证的出现,更是国家政权深入乡村并重构产权秩序的直接体现。契约在此意义上成为国家制定法与民间习惯法相互交融的重要场域。

对特殊社会关系与经济实践的规范作用。如《投师文约》规范了师徒间的授业内容、学艺期限、酬谢标准及管教权责,维系了传统手工业的技艺传承秩序。《佃耳山文约》则反映出巴中地区因种植这一特色产业所形成的特殊山林租赁关系,体现了契约工具对地方性经济实践的适应与规范功能。

综上,巴中民间契约类型丰富、格式高度且内容严谨,深刻彰显了其在传统社会中的多重价值。作为翔实的一手地方社会史料,这些契约记录了微观的家庭决策、地理生态、语言习惯与物质生活,深刻烙印了从清代到民国再到新中国初期的时代变迁轨迹。因此,这批巴中民间契约是研究中国基层社会之经济形态、法律实践、家族组织、社会结构与文化变迁的珍贵宝藏。

来自《巴中广播电视报》2025年11月10日、11月17日,文史副刊。作者:朱敏