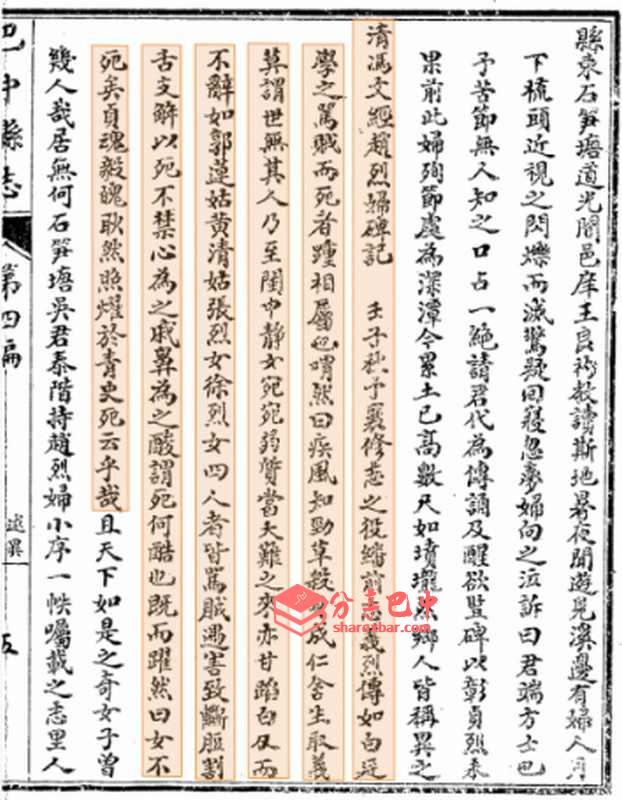

一、原文

壬子秋,予襄修志之役,𬙆前志义烈传,如白廷学之骂贼而死者,踵相属也。喟然曰:疾风知劲草,杀身成仁,舍生取义,莫谓世无其人。乃至闺中静女,宛宛弱质,当大难之来,亦甘蹈白反而不辞。如郭莲姑、黄清姑、张烈女、徐烈女四人者,皆骂贼遇害,致断脰割舌,支解以死,不禁心为之戚,鼻为之酸,谓死何酷也!既而跃然曰:女不死矣,贞魂毅魄,耿然照燿于青吏,死云乎哉!

且天下如是之奇女子,曾几人哉?居无何,石笋塘吴君泰阶持赵烈妇小序一帙,嘱载之志,里人并集资𥪡碑以记请。甫阅之,疑鬼疑人,似真似幻,殆贞魂毅魄,抑郁而未经表彰者也。据述录云:道光某年某月,庠生王良杓教读此地,午倦,梦游三义溪,见烈妇携一孩,向前哭诉,意欲借王传之者,口占一绝云:无兄无弟又无夫,蒙难艰贞被贼诛。愁对清溪皓月泣,双流滚滚泪抛珠。王不能和,又不能传,赍志以殁。又据云:乡农妇孺,常见女现形息古柳下。迨吴姓伐柳,又见其常在清溪大石上。每夜月初升,取头置之上,梳整毕,乃以肩承头而戴之。所谓被贼诛者,意当时必遭断头之惨。吁亦可悲已!至考其姓字,则又惝恍无可指。据泰阶云:周境内坵垄古墓,均姓赵,疑赵氏女。

予曰:礼,妇人送迎不出境,况女子仓皇遇难,孑然一身,岂能远适?众以为赵烈妇,当无可疑者。嗟乎!值兵戈扰攘之际,一家骨肉,东奔西散,有女仳离,遘此闵凶,白璧无污,惟誓一死,求死不得,以假贼手,枕骸原野,谁则救之?沉冤蓄愤,燐影郁灵,此妇之倏忽隐见所由来也。不然,世之死者何限,遇贼而死者又何限,胡彼则草木同腐,而此乃形神宛在耶?凡志乘之作,疑传疑,信传信,女之生富耶贵耶,微贱耶,吾不之知,而多历年所,犹啧啧人口。宝与郭、黄、张、徐四贞比烈,其事卓然可传,吾又乌得不传之传之,而女无遗憾矣。虽然,世变日亟,沧桑屡易,前古后今,如女之无所借以传者,恐不少也,而又谁传之哉?咸丰初,县西和平乡民曾良伯,性孝好佛,不饮酒茹荤,洞见幽冥事。

来自《民国巴中县志》,作者为清代举人冯文经。

二、白话文

咸丰二年(壬子年)秋天,我参与修订县志。我翻看以前的县志,在“义烈传”这部分,看到像白廷学这样痛骂敌人而被杀的人,一个接一个,有很多。

我感叹道:“俗话说‘疾风知劲草’,为了仁义可以牺牲生命,谁能说世上没有这样的人呢?就连那些大门不出二门不迈的柔弱女子,当大难临头时,也同样能视死如归,慷慨赴死。”

比如郭莲姑、黄清姑、张烈女、徐烈女这四位,都是因为痛骂敌人而被杀害,有的被砍头,有的被割舌,有的被大卸八块,死得特别惨。我想到这里,心里就难过,鼻子发酸,觉得她们死得太惨了!

但转念一想,我又精神一振:其实她们没有死!她们忠贞的灵魂、刚毅的魄力,会像明灯一样在史册上闪闪发光,这怎么能算是死了呢!

再说回来,天下这么奇特的女子,又能有几个呢?

没过多久,石笋塘的吴泰阶先生拿来一本关于“赵烈妇”的小传,托我把它也写进县志里。乡亲们还凑了钱,想立个碑,请我写篇碑记。

我刚打开看,就觉得这故事半真半假,像鬼又像人,如梦又如幻。大概就是这位烈妇的忠魂,因为她的贞烈事迹一直没人表彰,心里太郁闷了,才这样显现出来吧。

根据小传里记载:道光某年某月,有个叫王良杓的秀才(可能就是前面那个王良礿,名字记混了)在这里教书。一天中午犯困,梦见自己走到了三义溪,看见那位烈妇带着一个孩子,上前哭着求他,想请他帮忙把自己的事传出去。她也念了一首诗:

“无兄无弟又无夫,蒙难艰贞被贼诛。

愁对清溪皓月泣,双流滚滚泪抛珠。”

这首诗的意思是:“我上没哥哥下没弟弟,丈夫也没了,遭遇灾难,坚守贞节,结果被贼人杀害。我只能在清溪边对着明月发愁,眼泪像珍珠一样滚滚落下。”

王秀才当时既不会和诗,也没能把她的故事传出去,最后带着这个遗憾去世了。

小传里还说,村里的妇女小孩,经常看见一个女鬼出现在一棵老柳树下休息。后来吴家把柳树砍了,人们又发现她经常待在清溪的一块大石头上。每当月亮刚升起来的时候,她就把自己的头放在石头上,梳好头,再用肩膀把头顶起来戴好。

大家这才明白,诗里说的“被贼诛”,大概就是指她当时被砍了头,死得非常惨。唉,真是太可怜了!

至于她到底姓什么叫什么,就没人说得清了。吴泰阶先生说,这附近的古墓,墓主人都姓赵,所以猜测她可能是赵家的姑娘。

我说:“按照礼法,古代妇女迎送客人都不出村口边界,更何况一个女子在战乱中慌不择路,孤身一人,怎么可能跑到很远的地方去呢?所以,大家认为她是本地的‘赵烈妇’,应该是没什么疑问的。”

唉,在那种战乱年代,一家人东奔西散,一个女子与亲人失散,遭遇这样的不幸。她为了保全自己的清白,宁死不屈,想死都死不了,最后只能借贼人的手来结束生命。尸骨被抛弃在荒野,谁能来救她呢?她沉冤莫白,怨气郁结,所以魂魄不散,才有了这些时隐时现的怪事。

不然的话,世上死了的人多了,被贼人害死的人也多了,为什么别人都跟草木一样腐烂了,唯独她的形神还好像在这里呢?

写地方志的原则就是,可疑的当传说记下来,可信的当信史记下来。这个女人生前是富贵还是贫贱,我不知道。但过了这么多年,大家还津津乐道她的故事,把她和郭、黄、张、徐那四位烈女相提并论,她的事迹这么突出,完全可以流传下去。我怎么能不把她的故事记下来,流传下去呢?这样,她也就没有遗憾了。

话虽如此,世道变化越来越快,改朝换代是常有的事。从古到今,像她这样因为没有机会、没有人为她作传而湮没无闻的女子,恐怕还有很多吧。那又有谁来为她们作传呢?