南江公山书院考共分为四个部分:公山书院其名溯源、公山书院兴废始末、公山书院山长讲席、公山书院士子代表。

《管子·权修》:“十年树木,百年树人。”据方志粗略统计,明清以来南江科考选举进士6人(明2人,清4人)、举人43人(明5人,清38人,含武举5人)。作为“巴西外户,蜀北岩疆”的偏远之地,可谓人才辈出,科甲鼎兴。这些自然都与其时学校(书院)的创设与兴盛紧密相关。

然而随着岁月漫漶,史料无征,尤其是遭罹明末兵燹,有关明代及以前南江学校(书院)的状况,仅有只言片语残存于方志中,如《(万历)四川总志卷十一学校》:“南江学,在治南,知县沈镛建。”又“废集州城,南江县南,今建儒学在内。”大清定鼎以来,外地人口陆续入川来南“插占为业”——至今境内长赤、红光两地各存禹王宫一座,作为其时迁入的湖广人所建会馆即是最好的明证——安居繁衍,经济不断发展,社会日益安定,“仓廪实而知礼节”,广育人才的学校(书院)也就应运复兴。《(康熙)四川总志卷之八学校》:“南江县儒学,治南,明正德中知县沈镛建修。”《(雍正)四川通志卷之五学校(贡院书院附)》:“南江县儒学,在县城东一里。旧在县南,明正德中知县沈镛建。国朝顺治十七年迁建今所。匾额、碑祠与府制同。小学,额取八名。”自乾隆早期开始,南江先后共创有四所书院(一说五所),其中县城(今集州街道)两所:公山书院、东垣书院,《(嘉庆)四川通志卷七十九学校志·书院一》:“公山书院在南江县南门内。东垣书院在南江县东门内。”《(道光)保宁府志卷之二十七学校》《(道光)南江县志中卷学校》与之记载相同。沙河场(今沙河镇)、长池(今长赤镇)各一所,分别为源泉书院与龙池书院。

关于南江四所书院情况的记述,《(民国)南江县志第二编教育志·学校》最为详尽:“清公山书院,旧在南门内,清知县闻肇煌创建。仅讲堂三楹,书屋六间。……光绪三十一年(1905)废,改为县立第一高等小学校。”“清东垣书院,在县城东门内(载府志,兴废今无可考)。清龙池书院,在长池市东一里。光绪六年(1880)知县张熙谷创建,光绪三十一年(1905)废,今为第二高等小学校。清源泉书院,在沙河场,光绪初年知县张熙谷就庙舍修葺,仅具规模。光绪二十八年(1902)废,今为沙河场国民学校。”四所书院中,公山书院创建最早,规模最大,影响也最为深远。现就相关情况试作梳理与考证。

01 公山书院其名溯源

公山书院其名与南江县城南的公山自然密不可分。公山作为南江县城地理与文化的双重标志,历代方志和文献都有记述,相关考证详见拙文《但经宦辙便千秋——南江县公山几水地名考辨及其他》。

公山首先是因其独特的山势构造而称胜,“红光山呈三角形,‘左右斜下’为‘厶’字状,‘左右两辅山,形长而顶圆’,左有梓潼宫山形似一撇,右有塔子山状若一捺,‘左抑而右扬’,三山天然组成一‘公’字。”而该山真正成为南江经典的人文地标且享有全国声誉,则与南江历史上第二名进士岳虞询密不可分。岳虞询(1561—?),字四门,南江县人,“(明)万历二十年壬辰科翁正春榜。岳虞询,南江人”(见《(道光)保宁府志卷之三十六选举志》)。万历二十年(1592)壬辰科进士三甲第二百零九名,与湖北公安著名文学家袁宏道同科同甲(见《明清进士题名碑录索引》),先后任河南上蔡县知县、屏州知州、山西巡抚,勤政爱民,颇有政声。岳虞询中进士时,县城公山突现百花争艳之瑞兆,人人竞相传颂,以至清褚人获《坚瓠集》有载:“明岳虞询中甲科,山忽崩坠。每岁花朝前后,百花尽发,千红万紫,竞艳夺奇。中有一二种秀出群芬,称为天香国色者,人藉以卜科名云。”

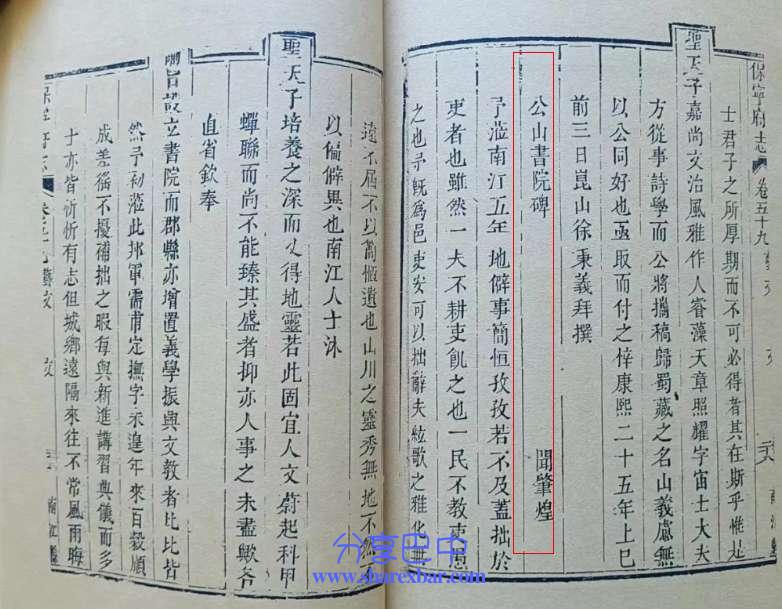

由此可知,天开蕊榜的艳说,自明万历以降就嗣响科场,影响甚巨。那么清乾隆南江知县闻肇煌在创建南江第一所书院时,最终敲定以“公山书院”来命名定是经过深思熟虑,反复斟酌的。其《公山书院碑记》:“山川之灵秀,无地不然,不以偏僻异也。……颜(额)曰‘公山启秀’,志其地也。”公山书院原址“即南关内义学旧址扩充而建之”,大约位于今集州街道大堂坝社区“城市之芯”所在地,其南面正对“蕊榜天开”的公山。后“于同治十一年(应为同治十二年,即1873年)知县何诒孙移建于城东几水外一里,规模甚为宏敞”(见《(民国)南江县志第二编教育志·学校》),即今南江中学老校区(县委党校文庙旁侧)。清光绪南江教谕陈家修《公山书院碑记》:“尝于公余游步其所,望之蔚然而深秀者,天榜奎阁诸山也”,“天榜”即公山,今俗呼作“红光山”“照壁岩”。虽然公山书院新旧两地举目皆可望见公山,闻肇煌创建初成题额“公山启秀”,何诒孙迁建后“名仍其旧”,自然都主要是对南江科举士子们寄予了殷切的期望,诚如清咸丰南江知县周瀚《移建副斋碑记》所云:“石室启而西蜀之文教以昌;义举成而南江之士气以振,是则余之厚望也夫!”公山书院自乾隆早期开创到清末光绪废止,才学之士辈出,尤以徐炳唐、岳凌云、熊一飞、岳森、董策宸、岳镇东等为杰出代表,后文将详细论及。

02公山书院兴废始末

公山书院创建于清乾隆十年(1745),历经160年风雨沧桑,最终于光绪三十一年(1905)废止。据现有资料梳理,其兴废历史可以划分为创建发轫期、兵燹停滞期、迁建兴盛期和废弛落寞期。志在“振兴文教者”,如闻肇煌、彭昭麟、胡炳、周瀚、何诒孙、张熙谷、陈家修诸公,先后在南江教育史上书写了浓墨重彩的华章。

南江县学自明正德年伊始,代有赓续,《(嘉庆)重修一统志·学校》:“南江县学,在县东一里,旧在县南,明正德中建,本朝顺治十七年(1660)迁建今所。”《(民国)南江县志第三编官师志·政绩》:“马元吉,字子修,嘉靖三年(1524)任南江训导……劝进生徒,营建学宫。”“王经芳,字铎音,直隶清丰人,康熙间由监生铨南江知县……讲约条、完学舍。”但真正大放异彩当从闻肇煌创建公山书院开始,《(民国)南江县志第二编教育志》:“清公山书院,旧在南门内,清知县闻肇煌创建。”

闻肇煌,一作“闻肇堭”“闻肇瑝”,浙江钱塘(今杭州市)人,乾隆元年(1736)丙辰举人,后任南江知县。其籍贯、科考时间和任职南江的情况散见于各地方志。《(乾隆)杭州府志卷七十一·选举》:“乾隆元年(1736)丙辰皇上登极恩科,闻肇堭,钱塘人,南江知县。”《(乾隆)保宁府南江县备造新编志书清册》:“闻肇瑝,浙江杭州府钱塘县乾隆丙辰举人。”《(道光)保宁府志卷之三十二职官·题名》:“闻肇煌,浙江钱塘举人,乾隆十年(1745)任。”闻肇煌在南江知县任上励精图治,“予既为邑吏,安可以拙辞!”,“修署衙、建书院”,清中后期南江文教鼎兴,士子折桂,都与闻公“振兴文教”之功不可分割。

作为修建公山书院的倡议者与主导者,闻肇煌在《公山书院碑》中详尽地记述了创建的缘由,“夫弦歌之雅化,无远不届,不以简陋遗也;山川之灵秀,无地不然,不以偏僻异也。南江人士,沐圣天子培养之深,而又得地灵若此,固宜人文蔚起、科甲蝉联,而尚不能臻其盛者,抑人事之未尽欤?”创修的经过、规模和时间,“……因谋之龚君学博,共继前人未逮之志,捐资庀材,即南关内义学旧址扩充而兴建之。前三楹为肄业之所,后为讲堂;厢庑四楹,斋厨四楹,缭以石垣。兴工之日,士庶踊跃,接踵而至,阅三月落成。”闻公“创立书院,文教斐然矣”(见《(民国)南江县志第三编官师·政绩》),其用心之淳,用力之精,斯举影响之巨,流播之远,至今令人感佩!

公山书院于乾隆十年(1745)建成后,历经嘉庆、道光、咸丰三朝,虽遭受兵火,风雨飘摇,然在数任秉政者的相继努力下,最终薪火得继,斯文不坠。嘉庆二年(1797),白莲教攻陷南江县城,纵火焚毁衙署、学署及沿河民居,位于城内南门的公山书院自然也未能幸免。清嘉庆南江教谕彭晪《重修南江文庙纪略》:“是岁(1798年),贼樊掌柜由秦入南江,蹂躏地方,焚掠居民,邑侯裘(良骏)迁治于惠民寨(今长赤镇境内),以保生灵。圣庙之毁败即在是年。嗣后兵火数载,庙宇孑然靡遗,瓦砾一片,仅存古柏数十株。荒烟蔓草中,台基残毁,墙垣颓塌,不识为黉宫矣。”“嘉庆二十二年(1817)请修城工,三乡士民捐资新修县署与学署”(见《(民国)南江县志第一编衙署志》)。后“广置义学”的清道光南江知县胡炳任职期间,对公山书院的建设投入加大,办学条件日益得以改善。据道光七年(1827)刻本《南江县志·学校》:“公山书院在南门内,讲堂三楹,两厢书屋四间,朝门书屋二间,屏墙一座。本学廪生原额二十名,每名岁领饩粮银三两二钱,共银六十四两。遇闰每名加赠银二钱六分六厘,历岁试入文童学八名,武童学八名,科试入文童学八名。”与嘉庆时期两相对照,“南江县儒学,在县城东一里。旧在县南,明正德中知县沈镛建。国朝顺治十七年迁建今所。学额进八名,廪生二十名,增生二十名,二年一贡。”(见《(嘉庆)四川通志卷七十七学校志》),不难发现此时入学规模已有很大的扩展。复经清咸丰南江知县周瀚、谢元瀛“培修城内学署”“建立考棚,规制甚备”,公山书院及南江科考又逐步恢复到昔日兴盛的局面。南江最后一名进士徐炳唐,就是该一时期科考最为优异的学子,《清朝进士题名录》:“同治十年(1871)辛未科,赐同进士出身第三甲二百三十七名,徐炳唐,四川保宁府南江县人。”

公山书院于同治十二年(1873)由县城南门内迁往城东郊外文庙旁侧(今南江中学文庙校区),此时离书院初建已有128年之久。此次迁建是因为时任知县何诒孙见南江“旧以文昌庙为公山书院,相其地,基址狭隘,房舍渐圯,且只寥寥数间,不足以广容英杰”“心以为忧,因决然有创修志……次年采地文庙右侧之下,……何公每月必亲诣其地,指示规模。阅一岁成,名仍其旧,约费金二千有余。”(见陈家修《公山书院碑记》)迁建后的公山书院,“规制宏敞”“向虑横经无室,今则高其閈闳,厚其墙垣,师生有舍,庖厨有次,几案床凳罔不具备,计可容百余人”,“非何公之见义勇为暨诸人之相与有成,不及此。”其时贡生岳凌云《南江县募修书院兼议宾兴启》:“……登临感慨,赖有邑侯芑仲先生倡义储才,推仁锡类。玉质金相,原褆裘之公子;铜章墨绶,倣筑室之文翁。爰集同人,共襄盛举。”又《同邑岁贡徐玉山(柄唐),既捷南宫,回主公山书院讲席,喜而赠之》:“重开石室来贤宰(自注:署县何芑仲大令捐修书院,筹增束修),细度金针仗老成。”《(民国)南江县志第三编官师志·政绩》:“何诒孙,字芑仲,滇南人,同治间任南江县事。喜奖进士类,移建公山书院于城东……后任张公诒亭(名熙谷),赓续办理,遂著成效,一时寒士,尤忻忻焉。”两任知县热心文教,持续发力,他们的盛德广受士林和学界的赞誉与推崇,公山书院再次出现复兴的大好局势。

然而在当时西学日益强烈的冲击下,一千二百余年的科举制度已逐步走向式微。1905年,清政府发布“上谕”,宣布“自丙午年(1906)科为始,所有乡会试一律停止。各省岁科考试亦即停止”。公山书院作为科举考试时代的特殊产物,也随之光荣地完成了历史使命,南江教育开始步入新学时代。《(民国)南江县志第二编教育志·学校》:“县立第一高等小学校在城东,光绪三十一年(1905)成立,清公山书院改建。”而其首任校长,正是曾主讲公山书院举人李炳南的次子、留学日本前知盐边县事、邑廪生李仲铭,历史就这样巧合地把时代的裂变叠加在一人身上,让人不胜感慨。

03公山书院山长讲席

公山书院自创办伊始,代有知县、教谕、训导或亲自设帐,或延聘硕学任山长、讲席,振铎于斯。其中尤以岳光虞、徐炳唐、陈家修、李炳南等为代表。

岳光虞(1826—1894),派名昆山,字绍卿,南江水洞(今南江县集州街道)人。岳光虞之父名步罡,字中华,号莲峰,自号亦可老人,廪生,诰授文林郎。《(民国)南江县志第二编人士志·行谊》:“岳中华……家贫,课读养亲,循循善诱,世家争聘之。”清光绪南江教谕刘邦彦《例授文林郎岳公号莲峰老大人八旬墓志》:“道光癸巳(1833年)游泮,列优等。友教数十年,荷熏陶而发名者,指不胜屈。”“光虞,字绍卿,由廪生领同治甲子(1864年)课乡荐,两赴礼闱,概然有终养之请,主讲本邑公山书院,以所得馆谷为菽水,承欢桑榆,虽万钟不易也。”《(民国)南江县志第二编人士志·行谊》:“岳光虞,字绍卿,中华长子。同治甲子举人,两赴礼闱不售。会大挑,已戒行,父年高不乐其远离,即解装止。两主剑州、巴州试卷,得士甚盛。主讲公山书院凡十九年,严课程尚自治,有胡安定风。邑中知名士多出其门,所止无少长。严惮之发匪扰汉中,奉檄主办,捐输筹备得宜。当事奏闻,特给五品顶戴,以知县尽先补用,未赴铨。年七十卒于家。”

《岳飞家史南江首卷》称岳光虞“道德文章,并为泰斗”。《(民国)南江县志》收录其《改修观音崖道路纪事》诗一首,《顶山桥序》《李母彭太孺人七十寿序(代赖九皋等作)》文两篇。

徐炳唐(1806—?),一作“徐炳堂”,字玉山,南江玉堂(今南江县红光镇)人,同治十年(1871)辛未科进士,光禄寺署正衔。徐炳唐“主讲公山书院,从者云集”(见《(民国)南江县志第二编人士志·文学》)。徐炳唐《郑氏创修宗祠叙》:“同治甲戌岁(1874),余主公山书院讲席,郑生毓俊从余肄业。”复于光绪元年(1875)撰《维修石板河观音庙功德碑记》:“石板河有观音庙,由来久矣。……今年春,来县课徒,窃见鸠工命匠,(木)石并具。”这些都足资佐证。

虽为南江最后一名进士,徐炳唐平生经历颇为坎廪,传闻终因朝觐时“红面视君”获罪被斩,不亦痛哉!关于此事,南江县志及其墓志都似有意避而讳之,“后候补兰州,未官,卒于候所。”与徐炳唐为同科进士的云南呈贡孙清士,来南下车伊始即寻访同窗旧友,得知其“已归道山数年矣”。痛惜之余,亲撰墓志及碑联,追述徐之生平:“君讳炳唐,字玉山,属集州人也。生而颖悟,童稚时出语惊其长老。稍长即肆力于学,游庠食饩。后以家贫,教读为业。子弟稍有资质,无不曲为裁成门下,采芹食饩,登贫书者万数十人。一邑文风祚兴,实君一人之力。南俗喜讼,乡部拘衅,必多方排解,期于无讼而后止。以是邑之人咸推崇之。以丁卯科登乡荐;至辛未捷南宫,与余为同年友。京华分袂,天各一方,历十余年,余权于土,下车访,而玉山已归道山数年矣。余方讶天道无知,待玉山何如此之薄也……”额曰“望尊山斗”,碑联:“姓字曾邀明主选;文章堪作后人师”。徐炳唐“为文以清快爽朗胜”,岳凌云《同邑岁贡徐玉山(柄唐),既捷南宫,回主公山书院讲席,喜而赠之》:“时艺津津谈小品,烦君救弊急删刑。”句后自注:“玉山善作小题……予深喜之。今先生往矣,及门诸子能刊其遗稿,则泉下赍志终遂,予日望之”,然“天之薄于生前”(孙清士语),仅有《郑氏创修宗祠叙》等碑记留存于今。

陈家修,字献堂,四川永川人,咸丰五年(1855)乙卯科举人,并夺亚魁。光绪初授南江教谕,在任十余年,敕授修职佐郎,推升知县。后改授夔州府教授,以文林郎终,著有《日用类编》,品列儒林。知县孙清士《赠陈献堂广文》誉之云:“先生高出羲皇上,有子亦称屈宋才。”双流举人时任达县训导刘咸荣《傅翰卿六旬晋一寿序》推之曰:“永川陈孝廉秉铎南江,见而重之。孝廉者,文章之巨擘,理学之名家也。”《永川县志卷八选举·人物·儒林》:“陈家修,字献堂,年十九登乡荐,雅负重望。选南江训导,兼主书院讲席,士品文风,蒸蒸日上,南邑人无不诵其德教者。……学重根底,诗文杂著多脍炙人口。”《(民国)南江县志第三编官师》:“博学慎独……邻州县弟子从学黉舍,至不能容。”晚清经学家南江张公塘(今南江县仁和镇)岳森即出其门下。岳凌云《口占送长男森往县学肄业》诗题中自注:“学师陈孝廉,名家修,字献堂。”陈家修《公山书院碑记》,于书院新建历程,述之甚详,已成为南江教育史上重要的文献资料。

李炳南,派名秀尉,字星陆,一作“星六”(《李氏族谱》作“字子垠,号星六”),名炳南,南江观光山(今南江县大河镇)人,清岁贡生李锦春长子。余堃《例赠修职郎晋封文林郎璞溪先生行述》:“公,讳锦春,璞溪其字也。……补博士弟子员归,益肆力于学,五赴乡闱未第,遂绝意科名,以教授生徒为事。”李炳南幼承庭训,敏而好学,于“光绪乙亥(1875)科”(见《(民国)南江县志第二编选举志·举人》)举乡荐,后主讲公山书院,“何公卸任已久,本邑孝廉李君星六适主讲席,嘱序于余……”(见陈家修《公山书院碑记》)。李炳南《龙门桥碑记》:“时光绪甲申(1884年),余主讲公山书院……”其志行高洁,颇受称道。《(民国)南江县志第二编人士志·行谊》:“李炳南,字星六,光绪乙亥举人。制行廉洁,有巨案以重赂求解不受,后仍为和息。又尝却罹法者金,及见官仍为原情得释,其人竟不知。每朔望讲家政学及女箴,门庭肃然。主公山书院讲席四年,余则教授于家,从学者多获售去。”另,李炳南博学多识,工文善书,今南江、通江两地坟墓碑亭,多见其手泽。

傅左泉,字华轩,派名文治,邑增生,系岳凌云弟子。习举子业,屡荐未售,尤长诗古,为邑中知名士。光绪甲午(1894),襄校公山书院,多有得津逮者,年七十余终。岳森《傅华轩纳妾归,寄诗补贺并以调之》:“集州城南老名儒,闭门读完线装书。诸生居然孝廉比,延同院长坐授徒。……先公桃李君其最,通家令典亲不疏。”目前关于傅左泉的资料甚少,待今后条件成熟时予以增补。

04公山书院士子代表

岳凌云(1826—1890),派名腾典,清咸丰岁贡生,南江张公塘(今南江县仁和镇)人,隐居七星山下,自号七星山人。负笈于锦江书院,深得山长李西沤赏识,与其时公卿名彦高士大德,多有过从,时相酬唱。岳森《岁进士候选训导岳府君墓志铭》:“府君,南江人也。讳凌云,字小山,别号穆贻,明其为宋武穆王之裔。……博极群书,吐纳百氏,自少一编,至老不辍。儒理医经而外,如元经释典、阴阳形法诸家,无不讨源索流,穷悉底蕴。”《中医人物词典》有传:“岳凌云,清医家。字小山,自号七星山人。四川南江人。精岐黄术,自《灵枢》《素问》《难经》《甲乙经》而下,举凡医书无所不读,且力求融会贯通,曾有医著,因文体古奥,未得传播。亦工诗词,有《七星山人集》等。”清咸丰宜宾拔贡邱晋成评其诗作:“有天马行空之势,有羚羊挂角之妙”“逸思飙驰,仙才泉涌”。清道光邛崃进士、翰林院庶吉士伍肇龄赞曰:“今观其文,才思横逸,与淄川竞美。名言至论,时出其中。”《七星山人集》光绪十九年(1893)成都志经堂刻本,今藏于上海市图书馆、四川省图书馆、重庆北碚图书馆和四川大学图书馆等(见王晓波《清代蜀人著述总目》)。

岳森(1853—1899),字林宗,自号志经堂主人,岳凌云长子。少受知于张之洞,以高材生调入尊经书院(今四川大学前身)肄业,后受业于王闿运为入室弟子,终成尊经书院南学派代表人物。岳凌云《试竣后寄呈学宪张香涛之洞有序并注》:“长男森之受知师也,丙子(1876年)科试考保宁府,合郡诗古拔上取弟一名,黉案仍列榜首。发落时奖勉多语,赐之书籍。札调高才生,入尊经书院肄业。”清光绪十一年(1885)乙酉拔贡生,光绪十二年(1886)公车北上,贡成均,廷试落第,入南学擢充成均斋长,后考补镶蓝旗官学教习。光绪十九年(1893)善化瞿子玖延聘岳森为尊经书院襄校,出其门者甚众。后奉讳归里,主讲南江龙池书院,以疾终,年仅四十有六。著有《癸甲襄校录》《考工记考证》《说文举例》《蜀汉地志》,并已刊行。时兼任成都锦江书院和尊经书院山长的伍肇龄,于《<癸甲襄校录>序》中推许为:“余向喜其治学醇正,识力精迈,知刊刻所著亦必有益于士林,与廖(平)竞美,因力怂之。”岳森代表作《癸甲襄校录(五卷)》,共收录经文24篇、诗歌286首、赋14篇、杂文37篇。光绪二十年(1894)成都尊经书局刻本,国家图书馆、四川省图书馆、南京大学图书馆有藏;光绪二十年南江岳氏刻本,藏于北京大学图书馆(见王晓波《清代蜀人著述总目》)。沃丘仲子(费行简)《近现代名人小传》有传。

熊一飞(1806—1887),名本庚,字云陆,号一飞,南江甘溪(今南江县公山镇)人,清同治增生。“福慧双修”,乐善好施,“性情豪迈”,与县尊、名士时相唱和,一生隐居故里,“万古名留一卷诗”。孙清士《借石山房即景》:“熊君丰采神仙列,偶以尘念堕人劫。”岳凌云《卧云楼即赠熊五丈云陆名一飞,为同邑学中前辈》:“小友骚坛分壁垒,高人雅迹占山林。”《(民国)南江县志第三编人士志·文学》:“熊一飞,字云陆,增生,隐居甘溪,诗酒自娱。年八十余精神犹健,著有《云林诗草》。所居借石山房、卧云楼、担风亭,甚有幽趣。名人题咏者多。”

董策宸,名正邦,号子靖,南江北极(今南江县大河镇)芭蕉溪董大中长子。先后师从李炳南、岳森等名师。光绪丁酉年(1897)中举,后任公山书院讲习数十年,曾任山长一职,从其学者如流。1905年科举废除后,回乡开办纸厂,于教育文化事业甚为热心,先后修筑魁星楼、文笔塔等,兴办教育,倡导文风。董策宸才情并茂,尤擅骈文,《创修字库志铭》《陈燮元先生墓表》堪称代表之作。

岳镇东(1876—1958),名自申,字晓荃,自号随缘子,晚号几水散人,邑廪生,县教育会长。县教谕刘邦彦《例授文林郎岳公号莲峰老大人八旬墓志》:“光虞长子镇藩,列庠食饩,次(镇东)冲龄秀而文,能读父书。”1906年考入四川省通省师范学堂,毕业后任教于川北师范学堂。1928年担任南江县立初级中学(今四川省南江中学)首任校长。先后参与纂修民国十一年(1922)《南江县志》和民国县长龙德渊时期《南江县志》。1944年,知非老人侯昌永《留别岳晓荃先生》诗前注:“先生晚清名士,博学多才,书画皆精,在南江主持教育,终身不倦,学生成名者众。”1953年,四川省文史馆聘为驻南江文史研究员。其次子岳泰然《四川省文史研究员岳公镇东字晓荃老大人八十二岁之寿域》赞曰:“公生而慧,灵钟秀毓。祖德滋泽,幼食廪饩。深造于尊经,求新于通师。业成归来,长教育局。初办女子学校,继创中等教育。……两校既成,游庠巴西。执鞭阆苑,批点蜀畿。纵情山水,广交巨擘。泼墨走刀,升堂入室。倦而知还,思赋归去。应县尊邀,返里修志。……诗文书画,但求必遂。选入议会,众望所至。比及鼎革,不为民弃,各代人代,每会必预。省馆特邀,研究文史,矢勤矢忠,不计耄耋。公两修县志,再纂家集,亲历三代,一身正气”云云。

陈家修《公山书院碑记》:“诚以士为民首,风俗之盛衰,系人才之消长;人才之消长,又系于学校之废兴,典至巨也。”160年间,公山书院硕德鸿学辈出。岳凌云以岐黄饮誉橘井,岳森藉经学名重儒林。熊一飞诗酒逍遥,悠游林泉;董策宸经世致用,泽被黎元。身为文生岳中华、举人岳光虞之后,岳镇东秉承家学,“青衿一领传三世”,顺应时代以初创新校,情钟梓里而两修县志,对南江的教育、文化贡献甚巨。“河岳英灵钟此辈;国家元气在斯文。”正是一代又一代师生薪火相替,悠悠公山书院方有昔日辉煌的过往,煌煌南江中学才有如此骄人的今生。

来自:南江中学微信公众号。作者:何志平,1981年生,四川南江人,无党派,南江县政协十届、十一届常务委员,现任南江县文联副主席,系南江中学高2001级学生,著有《三叶草》。