一、覆舟之痛

同治六年(1867),南江县赶场镇刘钜涛病逝后,次子刘汉发肩负起”归籍修谱”的遗命,携《经单薄》自南江启程,拟循长江水道返武昌金牛镇。船至宜昌上游,猝遇洪水陡涨,浪覆客舟,汉发与随行人员俱殁于江流,年仅四十三。噩耗传回,赶场溪刘氏一片哀恸,龙池子大庄园遂于光绪年间售予成善顶与杜氏,田宅亦次第易主,刘氏声势由是稍替。

二、灾变背后的时代图景

长江中上游在晚清尚无系统堤防,夏季暴雨易致陡涨陡落,木船抗浪能力极弱。

同治、光绪之交,四川湖广间”粮一盐一山货“贸易繁盛,商旅密集,但航运保险缺位,一次船难即可令中等家族倾家荡产。

刘氏铁厂、田产收益虽丰,却高度依赖家族核心人物的个人能力;汉发猝逝,导致资产处置、资金回笼断档,加速了庄园分拆。

三、文献与口述的交叉印证

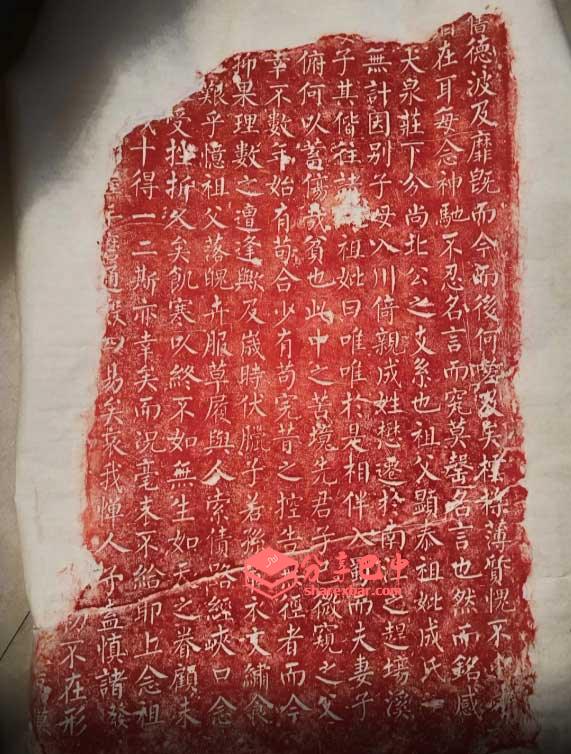

《南江县志·光绪补遗》载:”同治七年,邑贡生刘汉发,返楚修谱,舟覆于宜昌,人书俱没。

成氏后裔成良玉1951年《田房买卖草册》手写本记:”光绪五年,购得龙池子庄园全所,原主刘姓,因宜昌覆舟之变故,急售。

刘氏家藏《漆林坝支谱》(民国二十八年重修)在“汉发”名下仅书”殁于江,无嗣”,显为避讳之语。

四、未竟的修谱与家族记忆

《经单薄》随船沉没,使南江一支与武昌祖居地断档近五十年,直至1911年刘汉鼎之子刘昭麟再赴金牛镇,武昌起义爆发,未重续宗谱。

宜昌覆舟成为家族叙事中的”转折点”一老一辈常以”宜昌水”“喻指不可预测的剧变,教育后人分散风险、重视教育而非田产

民国初年,刘氏后裔多转向商贸、教育,不再集中经营土地,其经济模式与地理分布的嬗变,可追溯至这次船难带来的心理震撼。

五、历史启示

传统家族企业的脆弱性:核心成员意外即可触发”多米诺”式衰败。

航运风险对移民家族资产结构的冲击:一次自然灾害足以抵消数十年积累。

修谱、祭祖等文化行为在清代具有”生命工程”意义,商旅途中更需风险分散与备份机制。

六、结语

宜昌覆舟不仅是一个家族的悲剧,也是晚清长江商旅风险、移民社会脆弱性的缩影。今天重访漆林坝、龙池子遗址,残存石狮与铁厂渣坑仍在,它们默默提醒后人:在时代洪流面前,财富与庄园或许转瞬即逝,唯有文化记忆与坚韧精神得以长存。

(图文来自抖音号“古董厨师”)