马渡关位于四川省达州市宣汉县西北部,公路距县城50公里。相传三国蜀汉名将张飞曾在这里骑马跃渡沙溪河(今长滩河)前往巴西郡(今阆中市),后人因此附会,故名“马渡”。明代文献即称马渡关,清代乾隆初年(公元1736年)聚市兴场,名曰“碑牌”。嘉庆十七年(公元1812年)为防御白莲教袭扰而扩修城垣(但老关楼早已不存,目前为景区新建)。从清末到民国初年,马渡关场集先后所属东乡(宣汉)县北区、西区、第五区等管理范围。民国二十一年(1932年)始设马渡乡,二十九年(1940年),马渡、隘口、庆运、双凤4个乡短暂合并为庆隘乡,到次年(1941年)又分置。1950年建立马渡乡新政权,1958年改建公社,1966-1972年间一度更称赤卫公社①。1984年恢复乡治,2016年撤乡升镇,并恢复了“马渡关”专名。2020年庆云乡、隘口乡撤销并入马渡关镇②。全镇现辖三个社区八个行政村。

(一)文献中的马渡关

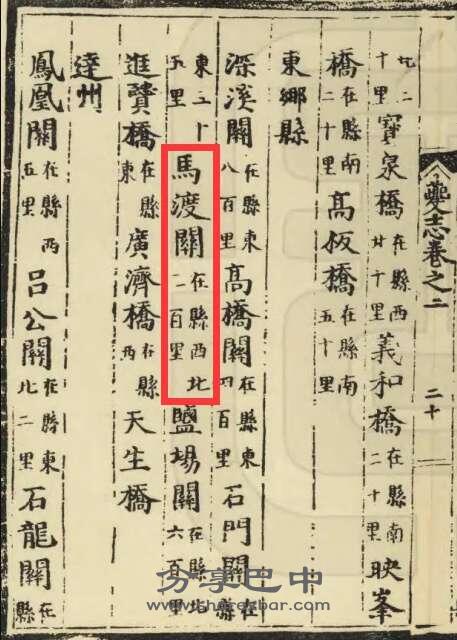

“马渡关”最早出现在文献上的记载,是明代正德八年(公元1513年)版《夔州府志.卷二》(吴潜 傅汝舟 纂修),时属夔州府东乡县,碥道里程距离县治较远。

清代光绪二十八年(公元1902)版《重修东乡县治》(如柏 纂修)配套舆图中对“马渡关”的信息标绘(红色箭头+圆圈),偏处县境西北角落。

光绪二十八年同版《重修东乡县志》对马渡关隘的文字简述,区位接壤巴州(今巴中市巴州区),那时候平昌县的前身——同昌县/归仁县在北宋初年撤并后尚未恢复。

马渡即筑关隘,也存场集。但在光绪二十八年同版《重修东乡县治》的这段文字简述中:由马渡场集前往东乡县城(今宣汉县城东乡街道)的碥道里程,为何会比关隘记述的里程要缩短了100多公里呢? 难道是路径不同么?

马渡关场集南侧约1公里的石林社区(原浪洋村),小地名叫寺坝,因有一座浪洋寺而得名。浪洋寺自唐代开凿佛龛,历经五代(前/后)蜀、宋、元、明、清,并多次修缮与增凿,均以摩崖石刻为核心,寺庙规模亦不断扩大,其间还一度更名为了丰饶寺与大慈寺,但最终却在民国毁于一场火灾。如今现存浪洋寺摩崖石刻,分布在一块长9米,宽4米,距地表高4米的砂岩崖壁上,共有24龛,题记14处,风格大多属晚唐至宋代造像,拥有着天龙八部、唐代飞天等主题元素,特别是石窟中的男性观音立像,堪称经典。1994年《宣汉县志》记载龛内有“大宋雍熙四年题记”。而2016年考古团队在对石窟开展新一轮调查时,又发现了唐宋时期的多处年号与题刻。石窟原来露天矗立,2017年加修房屋遮盖③。

不少史料曾记载唐代荔枝道(涪州-长安)也途经马渡关,但具体路线走向很模糊,对此便吸引了很多专家学者或文史爱好者前来考察探寻。到了清末民国,宣汉县依托县境碥道已构筑了完善的对外通行体系,马渡关所处从宣汉通达巴中的路径节点上。民国二十年(1931年)版《宣汉县志.卷一.舆地》(王承烈 邓方达 纂修)对此就有相关文字记述:由马渡关跨过长滩河,十里去往岩口场(今属平昌县)。

民国版《宣汉县志.卷二.营建》则用表格为马渡关制作了一张“身份证”,里边对马渡关在“方位、里程、人口、户籍、商铺、物产、毗邻场镇、建场时间、赶场日期、区域隶属”等内容概况做了详尽记录,极具文献参考价值。其中有两个细节值得注意:当年马渡关路程遥远,环境闭塞,邮政、电力均不通,仅靠碥道联系外界,且尚无任何城市化、工业化痕迹,一派原生态的川东乡土风貌。另外,马渡的赶场时间在民国与现在一样,都是每月逢新历147日。

在部分古文献记载中,马渡关曾是“下蒲、阆英”二县的旧治所。下蒲县,南朝刘宋政权置,属梁州巴渠郡。隋代开皇三年(公元583年)废,省入东乡县;唐代武德三年(公元620年)复置,武德八年(公元625年)又废。今马渡关镇还有一条下蒲街(镇政府所在地)。阆英县,原为荔枝古道上的“阆英驿”,唐代天宝九年(公元750年)置,属通州,北宋乾德五年(公元967年)废。而阆英县的设立时间,恰好就是荔枝道运输最繁忙的阶段,物流地位与政治地位呈显高光时刻。宣汉籍青年历史地理学者周航先生曾在2015年8月对荔枝古道宣汉段进行过田野考察,他去马渡关后,结合文献资料查证与实地走访等信息判断,也基本认可马渡关为阆英县治的观点,并提出了“阆英”与“浪洋”在发音上较为接近,那么阆英县与浪洋寺便存在着一定渊源关系的初步估计。不过他在马渡关却未发现城墙、砖瓦等建筑遗迹,很多问题只得待考④,期待今后能在考古方面产生新的发现,说服力则会比文献来源更强。

宋代地理方志《太平寰宇记.卷一三七.壁州》对“阆英废县”的一段文字提及,文中提到的“应水”应指“长滩河”(沙溪河),阆英山即指现在蔡家山小寨子风景区一带(范围包括地质景观游览区‘马渡关石林’)。另据称南北朝萧梁政权设立的“新安县”治所也在马渡关。

1986年《四川政区沿革与地名今释》(蒲孝荣 著)一书中对唐置“阆英县”与南朝刘宋置(唐复置)“下蒲县”的文字记录。但这本书对二县驻地的表述存在争议,如“阆英县”治双庙场(今宣汉县大成镇),而双庙场西侧的“大成寨”寨门上,却有“下蒲旧治”题刻。据1994年《宣汉县志》载曰:清代光绪十六庚寅年(公元1890年),东乡知县王言谆游览此时,曾书“下蒲旧治”4字,刻东门石楣,犹存。清代嘉庆二年(公元1797年),白莲教匪倡乱,环寨士民培修入堡,代理县事刘清巡视,遂移驻寨上……清代道光三年(公元1823年)知县杨世鳌始行移治于此⑤。也就是说,清代嘉庆、道光年间,东乡县城被白莲教武装攻破,其治所临时搬迁到了大成寨上,寨内各项配套完善,并作为战争背景下的特殊迁治案例。既然大成寨的寨门顶额出现了“下蒲旧治”的清代题刻,且又能为东乡(宣汉)县临时迁驻创造诸多地缘条件,下蒲县老治所曾在此的可能性或许更大。

这本书则将下蒲县治定义于马渡关,今马渡关场镇上便有一条下蒲街。周航先生在2015年荔枝道田野调查走访行程中,也对大成寨展开了详细拍摄,特别是清代“下蒲旧治”题刻点位标识。

(二)马渡关场镇街区

在浪洋寺与马渡关场镇之间,设有一座观景平台,这里可鸟瞰场镇局部风貌。马渡关位于川东低山丘谷台地区,海拔比平坝浅丘相对要高,受气温影响,直到4月初油菜花仍规模盛放。

观景台前方坡崖平缓,土壤厚肥,是一片农耕用地,种植了旱属作物,油菜花期过后即将栽种玉米。

马渡关场镇沿循山坡台地而建,整体空间呈梯级复合式。聚落主体共有三层:最高一层分布新农村居民点(马渡新村);中间一层是镇政府办公楼所在地——下蒲街;最下边一层毗邻长滩(沙溪)河畔,为场镇老街+河街。三层空间均由大小道路穿纵连接,从最高一层到中间一层虽有起伏,但坡度较缓;中间一层经老街到河畔,道路走向就显得很陡峭了。

马渡关场镇现有“下蒲、双庙、文昌、沙河、小寨”五条街道⑥,串联起路网架构。图为场镇主轴街区——下蒲街(中间一层),左侧是镇政府办公楼,横幅标语挂满,引导政策宣传。每天都有客运班车往返于宣汉县城和马渡关之间,车程接近两小时。

连接中间一层(下蒲街)与长滩(沙溪)河畔的马渡老街,但穿斗结构旧瓦平房仅剩这一处了,其余基本上都是砖混结构的1-10层平房或小高楼。自八十年代以来陆续修造,功能作用于居住、商业、仓储等。

老房子应该也是自主产权,房主开设了一家杂货店铺,经营售卖生活及农耕用品,价格便宜,质量也还行,主要服务场镇居民与周边村民的赶场消费。

马渡关老街局部风貌,曾经的石板梯坎与穿斗瓦房,如今都被水泥路面与砖混楼房所替代。老街上除了住宅与店铺外,还分布着银行、学校、家具/酿酒作坊工厂等等。图右那家餐馆此刻正在炖煮肉类食物,乡土烟火气的感觉一下子“油”然而生。非赶场时间的小镇,氛围显得很冷清。

马渡关中心学校(含幼儿园-小学-初中)位于老街中段,校园外侧墙壁上用彩砖分别粘贴中国与世界地图各一幅。虽然学生们现阶段身处偏远小镇生活学习,但也要具备胸怀五洲的大格局、大视野,最终将通过努力拼搏,走出小镇,提升自我,为家族、家乡增光添彩。

(三)马渡大桥宣(汉)平(昌)边界

马渡关场集毗邻长滩(沙溪)河,北岸今为巴中市平昌县岩口镇辖境,小地名叫做“新场坡”,从开江县经宣汉、双河、隘口、马渡关前往平昌县东部几个镇(笔山、望京、镇龙等)的县道也由此开始盘绕上坡。民国初年,巴中县岩口士绅群体决定在靠近宣汉县马渡关的地方建立一座新场,便于双方跨县开展商贸交易,遂共同推举罗选堂、李进芳、张进昭三人为场集首领,建成后扼控巴中县(后为平昌县)东南之门户⑦。新场距离岩口老场(永安坪)仅800米,基层建制管理原属岩口镇羊洞村,2020年撤销并入方山村,现属岩口镇方山村6组居民点。

马渡大桥原跨界达县地区宣汉与平昌两县。1993年从达县地区析置巴中地区(2000年改设地级巴中市),这里由此成为了达县(后改达州)与巴中两座地级行政区之间的交界处。

沟通宣汉与平昌两县的马渡大桥,桥长104米,高20米,1988年建成通车⑧。主跨单拱飞架呈弧形,两侧分布涵孔,桥身采用条石垒砌,桥面道路已做水泥硬化。

马渡大桥跨越长滩河。长滩河,又称沙溪河,属长江流域.渠江水系上段(巴河)左岸支流。发源自宣汉县红峰镇垭口村梅子树(一说四方山),流径由东北转向西南,过红峰场(北)、马渡关场、庆云场、碑庙场,终在达州市通川区江陵镇黄澄村汇注巴河。全长78千米,流域面积925平方公里,河道总落差1035米,水能储藏量1.3万KW,河道仅有摆渡,未通航⑨。

长滩(沙溪)河北岸的岩口镇新场坡聚落(原羊洞村),在宽缓的河畔阶地上,那一抹油菜花金黄绚烂,更为春日山林点缀出盎然生机。

长滩(沙溪)河下游方向,图左为宣汉县马渡关场镇房屋,水泥吊脚楼房架空构筑,人们因地制宜,选择居住环境。

公路过了马渡大桥,从新场坡开始盘山,路线紧贴山体崖壁绕行。川东北山区种植了很多柏树,作为优质木材资源,经合理砍伐后会用大货车装载外运,这一段路面就被拉柏木的大货车给碾压得坑坑洼洼。图左崖壁岩石,再次请教了重庆渝北黄炎培中学地理教师王明钦,他解析为砂岩:成分中含有二氧化硅(石英砂),外部钙化结核明显,受风蚀与水蚀的影响都很大,但抗风蚀能力强,是由综合因素共同塑造的结果。另外从现场来看,崖壁处在雨季时还出现过严重的滑坡坍塌,一度阻断通行。

从全景角度观察,马渡关场镇的台地空间格局非常明显。马渡关地处大巴山南麓余脉构造——红峰向斜台地西南侧,四周千米以上峰丘绵亘环绕,地层主要为侏罗系蓬莱组、沙溪庙组与白垩纪苍溪组砂岩。而像马渡关这样的台地聚落就分布在河谷两侧,紧靠平坝一、二级阶地上端与沟谷溪流交汇处,分为洪积台地与高阶台地。台面地势平缓、光照充足,但水源条件亦较差,多为“望天田”(需靠天气雨水灌溉)⑩,具有很强的气候属性。这对农产耕种与人口承载也将面临很大考验。好在近年来不断修建水利提灌设施,已经有了很大改善。

马渡关场镇的放大版远眺视野。场镇后侧就是马渡关石林景区所在的峰丘群,统称“四山四峡”,四山:小寨﹑欧家寨、船架山、蔡家山;四峡:峡口、老林壕、风斗嘴、欧家峡。尤以小寨为诸峰之首,四面悬崖百丈,峡内奇险幽深⑪。

从马渡关镇到岩口镇8公里。岩口于清代道光年间建场,老场设在永安坪(今属方山村3组),又称永安场或永兴场。因集市靠近悬崖峭壁,故称“岩口”。清末属巴州新恩乡二甲,民国初年属巴中县土地堡乡。1933年红军在此建立乡级苏维埃政权。1948年平昌恢复设县后,属平昌县泥龙乡。1950年设立平昌县岩口乡人民政府,并废保建村。1952-1955年间从岩口乡析设大河乡,1958年组建岩口公社。1975年由于交通不便,公社驻地遂自永安坪迁移到北边6公里的赵家河与鲁班河汇流处(均为巴河水系.长滩河一/二级支流)的坡丘上(今址)。1984年恢复乡治,2020年岩口乡与马鞍乡(城隍庙场)合并升设岩口镇,仍驻赵家河(基层建制管理属土坝社区)⑫。

岩口镇距平昌县城68公里,作为山区公路小枢纽,从场镇转行西北方向,经笔山、望京、镇龙、麻石,可到通江县城。如若径直往北,经马鞍场,可到万源市鹰背、河口、石窝、大沙以及万源市区。唐代荔枝古道从马渡关抵达岩口后,便继续北行走马鞍方向过鹰背、庙垭、玉带、竹峪而驰越长安。图为从岩口往返达州市区的客运定制班车,平昌虽然属于巴中,但人文联系往来与达州更频繁。

来自:政区地理探寻 公众号

参考文献:

① 1988年《四川省宣汉县地名录.双河区.马渡公社》330页

② 中国国家地名信息库.四川省达州市宣汉县.马渡关镇 词条

③ 公众号“巴蜀石窟”:《佛光普照浪洋寺 精彩异呈唐家坝》 张燕 2018年2月28日

④ 《中国人文田野.第八辑》:“深闺待识—两次‘荔枝道’考察记” 周航 121-124页

⑤ 1994年《宣汉县志.文化志.古文物.大成寨》 802页

⑥ 《宣汉县志1986-2005.行政区域.马渡乡》67页

⑦ 中国国家地名信息库.四川省巴中市平昌县.新场 词条

⑧ 《平昌县志1986-2005.交通运输.马渡大桥》102页

⑨ 1999年《巴蜀江河辞典.渠江水系.长滩河》192页

⑩ 1994年《宣汉县志.自然地理.地貌类型.台地》 107页

⑪ 自媒体“文旅宣汉”:“川东小桂林—马渡关” 2019年12月7日

⑫ 1987年《四川省平昌县地名录.笔山区.岩口公社》 210页 中国国家地名信息库.四川省巴中市平昌县.岩口镇 词条 2003-2006年间,马鞍乡曾一度并入过旧岩口乡。