渡头浦是一古渡口,位于通江县城西石牛嘴新区,夹于邹家坝大桥和彩虹如意桥之间。小通江河(诺水河)自上游一路流下,沿途收溪纳河,至此水面宽阔,水流平缓,成为洋壁巴道上的重要节点和渡口。

洋壁巴道在历史上是一条重要的政治、军事、商旅、文化要道,北起陕西洋州西乡县,南经壁州(今通江)可抵达巴州、阆中、广元、成都等地。《太平寰宇记》载:“(洋州)南至壁州山路五百四十里。”洋壁巴道在通江境内有南北两条线路,一般由河谷取路,南线从洋州,经镇巴西南入万源竹峪关再到通江洪口、沙溪进通江城,北线从西乡经牧马河、白杨沟等地入通江两河口,沿大通江河至通江城。在通江城向西,经渡头浦、红花溪、渡水溪、穿云洞到达巴州,向南可达平昌。因渡头浦位于交通要道,多个朝代都曾在此建立驿站或设置铺递,以传递公文和信息,因此,又名渡头铺。

古时,小通江河河水丰盈,水运兴盛,无数船只运载着货物或旅客往返于板桥口至渡头浦,再经通江河下渠江、嘉陵江,因而,渡头浦舟楫穿梭往来,人声鼎沸,十分繁忙热闹。

在古代,渡头浦边经常上演感人至深的送别情景。人们常到此送别离乡的亲人或是离任的官员。古人因“柳”谐音“留”,故常在送别之地栽植柳树。据传,唐朝时期,渡头浦东岸遍植柳树,且建有亭阁。

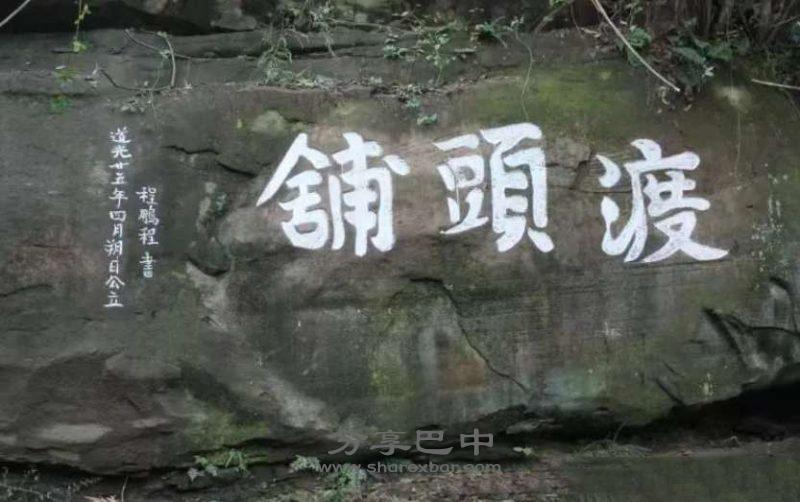

渡头浦西面一崖壁上刻有“渡头铺”“还我使君”等大字。其中“还我使君”无款无识,据考证,为唐时通江百姓为纪念一深受爱戴的刘姓刺史而刻。唐代著名诗人朱庆馀接任壁州刺史时,在渡头浦送别上任壁州刺史刘使君时曾作《送璧州刘使君》诗:

王府登朝后,巴乡典郡新。

江分入峡路,山见采鞭人。

旧业孤城梦,生祠几处身。

知君素清俭,料得却来贫。

此诗前四句写诗人自己得到壁州刺史的任命,立即登朝拜谢后便赴通江赴任;接着,诗人描绘了前往通江途中的景色,江水分流,进入峡路,在山间行走,只见无数采鞭人在辛勤地劳作;接下来,诗人赞颂了刘使君的功绩,在壁州这偏僻之地建立了令人称颂的功业,深受百姓爱戴,建立了几处生祠;最后,诗人对刘使君甘于贫穷、素来清俭的品德进行了赞扬。

遗憾的是,无论是石刻中的“使君”,还是诗中的“刘使君”,由于岁月淹埋,已不知具体为何人,通江人民只得把深深的崇敬和怀念留存于渡头浦,如同滔滔河水,绵绵不绝。

渡头浦处水流平缓如镜,如同一条玉带横卧,倒映天光山色,风光无比优美,古时也是官员文人常来游览之地。明代正德年间曾任通江司训的孙永孝经常来此赏景、泛舟、垂钓,他曾作《澄江横带》一诗:

水汇澄江一派流,寒光如带碧横秋。

红尘不到烟波里,疑是浣花溪畔游。

此诗开篇写出了渡头浦的美丽风光,清澈的河水缓缓流动,汇集于此,蜿蜒曲折的诺水河如同一条玉带,横卧在秋山之间。随后诗人发出慨叹,欣赏这如画烟波,让人忘却了尘世纷扰,仿佛是在浣花溪畔游玩。

清代通江举人李蕃任职山东黄县县令期间,遭诬入狱,后遇赦回乡,闲居通江城,常来渡头浦垂钓,写下《诺水歌》一诗:

碧山之高高千尺,山下江水清于碧。

山高水清足鲤鱼,好买鱼舟渡朝夕。

我爱江水宿江头,江声入枕正清悠。

江头得鱼城里卖,渔翁偏多欠酒债。

赊得香醪上轻舟,击榜摇櫂至中流。

非吕非律歌一曲,江声婉转凑歌喉。

疑指此地是武陵,朝朝城上晒渔罾。

十里长江吚唔起,江声橹声日喧腾。烟雾连洲看不远,渔翁皆去不复返。

惟有江流无早晚。此诗开篇描绘了碧绿的山峦下,玉带般的诺水河清澈秀丽,河中鱼类数量众多;随后写诗人购买一艘渔舟,以打渔为乐,虽然生活不富足,有时甚至还要欠下酒钱,但自己欣然为乐,把打渔诺水河视为自己梦想中的桃花源,从侧面抒发了自己的苦痛心情。

李蕃好友,清初著名画家,有“清初画圣”之称的王翚得知李蕃返乡后以垂钓为乐,曾作画《寒江垂钓图》寄至通江。李蕃儿子李钟峨感念王翚对父亲的一腔挚情,在画上题诗《题寒江垂钓图》:

画出江天阔复昏,芦苇参差洲渚横。

雪花散乱大于掌,旋空飞舞蛟龙惊。

缥缈钟声闻远寺,寥寥万里无人去。

问君垂饵向何方?五湖七泽非其处。

只合端坐面中流,天空海阔风飂飂。

一曲歌阑山水绿,芒芒九有如浮沤。

天公付与持竿手,烟蓑而外更何有!

浮沉得丧不须论,安用虚名重山斗。

自喜生平只直钩,穹霄为笠地为舟。

但得锦鳞可盈尺,竞投林壑吾归休。

李钟峨晚年回通江后,也曾垂钓于渡头浦,并作诗《渔》记述自己的归隐生活:

日日垂竿学钓鱼,淡黄泼剌上双丝。山村有客堪闲话,好系孤艇觅一巵。

无数通江学子学成后,都要经过渡头浦前往成都(或阆中)参加乡试。据传,李钟峨考中秀才后,前往成都参加乡试,经过千佛崖时,曾虔诚许愿,若能高中,以后为官必一心为民,造福一方。待快行至渡头浦时,天降大雨,不一会河水暴涨,船家不敢摆渡,便在渡口旁一屋内避雨。屋中有一妙龄柔弱女子,生得闭月羞花、沉鱼落雁。二人闲聊得知,该女子在外探亲,欲渡河回家。几个时辰后,雨停水消,二人准备过河,妙龄女子称自己害怕,央求李钟峨背她上船渡河。李钟峨稍一犹豫后就答应了。过河途中,女子说:“先生何必苦读诗书,何不与我结为夫妻,男耕女织,共渡一生。”李钟峨听后,抑扬顿挫地吟诵出一首诗:

二八佳人阻急流,书生且作渡人舟。

权将笔手挽花手,恰似龙头对凤头。

胸怀济国安民志,哪敢懈怠半途收。

船到码头缘到头,你我分手各自休。

诗吟完,船也到岸了。李钟峨下岸的一瞬间,妙龄少女消失不见。原来,是千佛崖的观音娘娘前来试探李钟峨的凡心。李钟峨不仅面对美色没有轻薄之意、非分之想,而且才思敏捷,以诗言济国安民之志。当地人把这个故事叫做《观音试凡》,又将渡头浦命名为渡仙河。李钟峨此后科举顺利,高中举人、进士,先后担任翰林院庶吉士、福建学政、太常寺少卿,在任上清正廉洁,真正做到了造福为民。

上世纪三十年代初,红四方面军转战川北,解放通江后,一部从渡头浦渡河,一路疾行军,解放了巴中,随后建立了川陕苏区。两年多时间里,徐向前、李先念等革命元勋带领苏区军民取得了反“三路围攻”、三次进攻战、反“六路围攻”等军事斗争的胜利,渡头浦成为了一个重要的军事渡口。

川陕苏区时期,渡头浦迎来了历史上最为繁盛的时期,每天都有无数船只在河面上摆渡,无数物资、人员经由此地,聚往通江城,或转运至苏区各地。

随着时代的发展,如今的渡头浦上下游分别修建有公路桥邹家坝大桥、石牛嘴大桥,以及人行桥如意桥,渡口已经退出历史舞台,但其优美的景致、幽雅的环境仍然吸引着无数的人们前来观赏、垂钓。目前,渡头浦上游正在修建青峪口水库,待其峻工后,将形成高峡出平湖的壮观,与渡头浦澄江横带的美景一起,将吸引更多目光和脚步的停驻。

(作者:风过无痕,摄影:何嗣猛)