“袍哥人家绝不拉稀摆带”,是袍哥们的口头语。四川名人范哈儿,是袍哥中的代表人物。今天,评说某人有袍哥性格,是褒义,表示耿直、义气。

何为袍哥?在四川,哥老会成员被称为袍哥。哥老会是一个帮会,帮会是在明末清初,一些反清人士和破产农民、失业手工业者,为政治上的需要及生活上的互助而产生。源出于封建时期按同业(如船帮、粮帮)或同乡关系(如福建帮、广东帮)结合的各种组织,是民间的、封建性的、各种互助的、秘密的团体组织的总称。帮常指青帮,会则指天地会、哥老会等。天地会自称洪门,亦称洪帮(红帮)。

帮会是中国封建社会中反社会的民间团体。可分为两类:一是缘于一些业缘性或地缘性组织,目的在于独占某一地方的某种劳动职业,不使外帮侵入。二是属于秘密结社式的帮会,没有地方色彩的同乡观念,只是以帮会首领为中心,凡拥护其首领,赞成其宗旨者皆可加入,受帮会保护,并听从帮会制裁。如红枪会、哥老会、洪帮、青帮、天地会、大刀会等。

帮会是进入城市的流民,在一种孤苦无援境地下,强烈愿望建立具有亲密交往的群体以期相互扶持、共谋生存而产生的。

一、帮会林立 四川哥老会一枝独大

民国时期帮会林立,各行业有会,有管仲会、文昌会、玄女会、无常会、鲁班会、杜康会、龙王会、财神会等;各码头有帮,有哥老会(袍哥)、青帮、丐帮、顺帮、渝帮、申帮、生死同盟会等。帮会组织中以哥老会势力最强、人数最多、规模最大、覆盖最广,称兄道弟,参加袍哥成为当时社会的一种风气。

在所有帮会中,洪门、哥老会、青帮是中国近现代史上最大的三个民间帮会组织。

哥老会发源于四川,最初出现在道光年间,是在清代前期四川“啯噜会”的胚型上,接受白莲教和天地会的影响演变而成。以“反清复明”为宗旨,在咸丰、同治、光绪年间得到大规模发展,流传于云南、贵州、湖北、湖南、江西等省,其踪影遍布全国(也有发源于湖南湖北一带之说)。

四川、重庆的哥老会称“袍哥会”、“袍哥”,长江中下游则称“红帮”。哥老会还有“哥弟会”“兄弟会”“袍皮闹”“江湖”“哥老”“汉流”“汉留”“汉刘”“光棍”“嗨皮”等称呼。

“袍哥”之名为什么叫“汉留”?袍哥们自己说是源于《三国演义》。关二爷被逼降曹后,曹操奖予很多金银财帛,他一概不收,只收了一件锦袍。平时很少穿着,有事穿上,却要把旧袍罩在外面。曹操问他原因,关二爷说:“旧袍是我大哥玄德赐的,受了丞相的新袍,不敢忘我大哥的旧袍。”因此,这个袍哥组织,老名称又叫“汉留”,含义就是从汉朝遗留下来的精神气节。明末清初的志士顾炎武、王船山、曾耀祖等人,暗中联合志同道合的汉族人,搞民间秘密组织,以“反清复明”为号召。这种民间组织,一直深入社会下层,蕴藏着潜在力量。故世俗有云:“你穿红来我穿红,大家服色一般同。你穿黑来我穿黑,咱们都是一个色。”即此义也(《汉留全史》第36页)。看来袍哥组织,起源于明末清初,发展于清朝末年,泛滥于民国时代,也有一定可信度。

民国时期,哥老会由秘密转为公开,由反清、反社会组织演变成民间帮会组织。各公口放松香规礼节,手续从简,入会人员身份不再限制,出现了女袍哥、洋人袍哥,哥老会呈兴盛之势,一时,山堂林立,码头遍布四川城乡,袍哥不计其数。民国三十六年(1947)前后,全川成年男子有30%-50%参加了袍哥组织,民国三十八年(1949),全川职业袍哥和半职业袍哥1700万人,民国时30多万川军,袍哥就占60%。

清代至民国,哥老会广泛地活动于四川城乡,存续时间长达300年之久。袍哥在四川近现代社会中影响巨大,如加入反清斗争、反洋教斗争、保路运动、护国战争、抗日战争等。辛亥革命时,很多哥老会首领经过革命党人的介绍,加入同盟会,很多革命党人参加哥老会,为推翻清朝发挥了积极作用。

四川哥老会山堂分5个堂口,即仁、义、礼、智、信。各堂口之下设若干公口(即帮会成员出入的机关),堂口有班辈之分,仁字比义字长一辈,依次递减。加入仁字堂以军政界官员,名流士绅为多;义字堂以军警宪特、地主商绅为主;礼字堂多是水旱两道、匪盗、地痞恶棍和士兵;智字堂多为手工业者,城市贫民、车夫、船夫等;信字堂大都来自下九流者,如卖唱、搓澡之类。

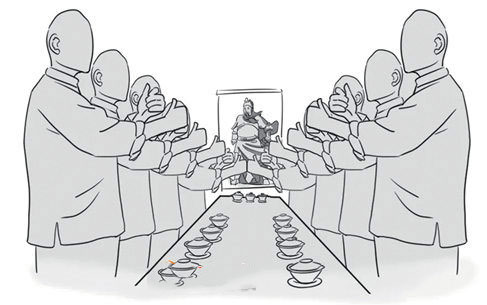

袍哥会有组织机构、帮规帮约、隐字(语)、联络暗号、手势、茶碗阵等形式内容。大山堂设内八堂和外八堂,内八堂为“龙、盟、香、佐、陪、刑、执、礼”,是公口的领导核心,主持开山堂、作方首、发会票等重大会务,有香长(山主)、总座(舵把子)、正印(副舵把子)、座堂(首席执事)、盟证(盟誓的监察者)等12位大爷;外八堂是内八堂领导下的组织机构,有牌把大爷、圣贤二爷、桓侯三爷、管事等10个序列。小山堂将香长、总座、牌把大爷集中为一人,俗称“龙头大爷”或“龙头舵爷”,将盟证、礼堂、圣贤二爷集中为一人,陪堂、桓侯三爷集中为一人,其余内堂的人员几乎不设。

袍哥组织是亦侠亦匪的帮会,成员复杂,良莠不一,有清水与浑水之分。清水袍哥有职业,有收入,多由有钱有权势的官僚士绅掌握,即“官带皮”,亦称“绅带袍”,讲“五伦八德”“孝悌忠信”“礼义廉耻”,多属仁字号;浑水袍哥无职业,无收入,占山为王,干的是打家劫舍,杀人绑票,“关圈拉肥”等土匪行为,多属义字号。清水与浑水身份也随时转化,场镇的袍哥大多白天为清水,晚上化妆后成了浑水;在本地是清水,到外地成了浑水,有的浑水钻进了清水。

清代哥老会反清复明,被官府视为“会匪”“会党”,屡遭严厉禁止和残酷镇压。曾国藩在制订湘军规时立了一条:“结拜哥老会、传习邪教者斩”。《(民国)巴中县志》载:“洪秀全余党未清,州境哥老会复炽,尔卿于署前立大木作秤杆,缉获魁首,倒悬立毙。”(尔卿,即咸丰年间任巴州知州的雷尔卿)

辛亥革命后,袍哥的活动公开化,联络的聚点由“山头”“香堂”转为“公口”码头“,成员由早期的基层群众向上层转化,有的与官绅勾结,插手基层政权,干预地方事务,袍哥中部分有识之士逐渐走上民主革命的道路,即”红色袍哥“,也有相当多的龙头大爷逐渐变成军阀、官僚、地主的帮凶,助纣为虐。有的袍哥被国民党利用操纵,组建反共武装,烧杀作恶;有的袍哥沦为社会的渣滓,五毒俱全,贩卖枪弹、运售鸦片等,成为地方公害。

所以帮会具有两面性,帮会内部,可能以“忠”“义”相约,帮会外乃至帮会与帮会之间则往往采用打、抢、讹、骗等流氓行径扩张自己的势力范围,因而极大地危害社会的秩序并侵蚀社会的文化。帮会还会通过各种手段向社会上层渗透乃至与国外势力勾结,扩大自己的生存能力和势力范围。中国帮会势力经常沦为反对政府和国外势力的工具。

清末至民国,四川主要袍哥人物有尹昌衡、蒲殿俊、张培爵、吴玉章、熊克武、范绍增(范哈儿)、刘文辉、田颂尧、邓锡侯、杨森、王陵基、王缵绪等。