一、原文

通江李锡征先生,宰山东黄县九年,上官恶其抗直,中以危法,遣悍吏白黄,钻而致之济南狱,空县人哭送,遮行数十里。悍吏胁以威不能禁,则挟先生夜云。黄人追不及,乃相率遥拜道左,伏不能起。既下济南狱,黄人叩狱门问起居者,累累不绝。及而传送之宛平狱,黄人走千里,同候门者日百十人。赖圣恩从轻比,免死戌辽西。黄人又走三千里,持脯修,糗粮以为饷,或日今去。先生宰黄时数十年。曩所施设皆不可复见。

不知先生何修而得此于黄民,则应之日:是岂难知哉,以先生文,考之则居,可见矣。先生黄志略序称:黄有四累,而谓肆宜,复社甲。宜均风沿,宜更士习,宜端税课,宜减审编徭役。序极言丁作五亩地。派银之患,丁纳银五钱,又加十亩杂费之患。于是举其大患。尽除之。而犹以耳目有限,咨访无术,谦谦然,不足于心,他如旱魃,辨忆堂记文昌祠,岣嵝碑记黄尉署记。送姚瑞石归泗南,序跋黄志诸篇,无非仕人,群子之言。世人长吏,能以先生之心为。心东西南朔,林林总总,谁不为之感动者?而又何疑于先生去黄之事乎?先生文有雪鸿堂遗藁十八卷,学博而辨,才大而敏,江洋奥美,万端千绪,其要归必趋于仕厚,岂非韩子所渭其言蔼如者耶。夫天道不爽,厚施而不食其报,必得之于其子孙。今先生令子检讨,君芝麓仕厚,有父风。盖苏子所谓取必于数,十年之后者将于是乎?

汪份(清翰林院庶吉士) 康熙五十六年四月二十日

二、翻译成白话文

通江县的李锡征先生(李藩),在山东黄县做了九年的县官。上级官员讨厌他的刚正不阿,用危险的法律手段对付他,派遣凶狠的官吏去黄县,设法将他逮捕并押送到济南的监狱。全县的人哭着送他,挡在路上送了数十里。凶狠的官吏用威势威胁人们,但无法阻止,于是就在夜里带着李先生离开了。黄县的人追不上,就一起在路边远远地拜倒,伏地不起。

李先生被关进济南监狱后,黄县的人不断来敲监狱门询问他的情况,络绎不绝。后来李先生被转送到宛平的监狱,黄县的人跑了千里路,每天有上百人来等候消息。幸亏皇帝开恩,从轻发落,免去死罪,发配到辽西。黄县的人又跑了三千里,带着干肉、粮食来给他送行,有的人说现在就离开。李先生在黄县做官的时候有数十年,以前他所做的事情现在已经看不到了。

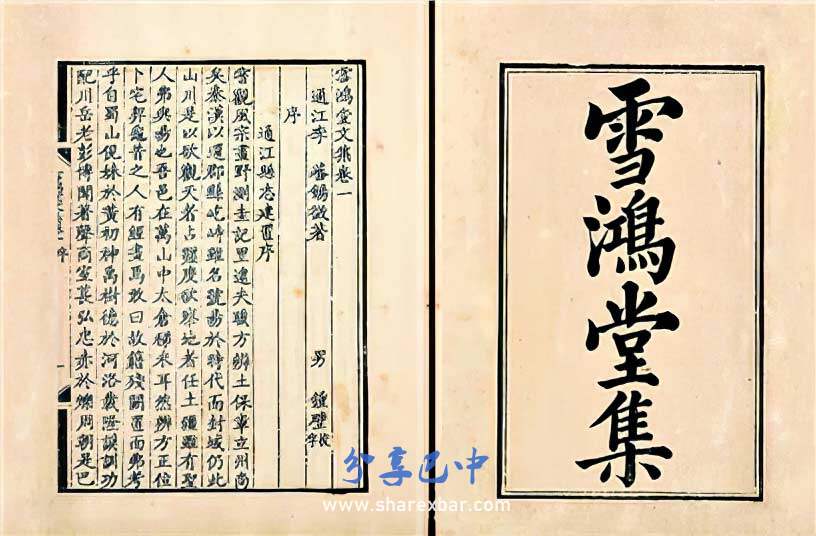

不知道李先生做了什么让黄县的人如此感激他,回答说:这难道很难理解吗?从李先生的文集中就可以看出来。李先生在《黄志略序》中说:黄县有四大问题,他认为应该恢复社甲,平均风俗,改变士人的习惯,整顿税收,减少审查和徭役。序言中极力批评了丁作五亩地、派银的害处,丁纳银五钱,又加上十亩杂费的害处。于是他彻底消除了这些大问题。但他还觉得自己见闻有限,咨询无门,心中感到不足。其他如《旱魃辨》、《忆堂记》、《文昌祠记》、《岣嵝碑记》、《黄尉署记》、《送姚瑞石归泗南序》等文章,无非是士人、君子的话。世上的长官,如果都能像李先生那样用心,那么无论东南西北,谁不会感动呢?又何必怀疑李先生离开黄县的事情呢?李先生的文集《雪鸿堂遗藁》有十八卷,学问广博而善于辨析,才气大而敏捷,文章汪洋浩瀚,千头万绪,其核心总是归于仁厚,这不就是韩愈所说的“其言蔼如”吗?天道是公平的,厚施而不求回报,必然会在子孙身上得到回报。现在李先生的儿子李芝麓做官仁厚,有父亲的风范。这就是苏轼所说的“取必于数,十年之后”吗?